L’installation de panneaux solaires est une opération complexe qui nécessite des compétences spécifiques et une connaissance approfondie des normes de sécurité et de performance en vigueur. En France, les réglementations encadrant ces installations visent à assurer la sécurité des systèmes photovoltaïques et à garantir leur performance sur le long terme. Pour répondre à ces exigences, les électriciens installateurs doivent être certifiés (RGE – Reconnu Garant de l’Environnement), ce qui atteste de leur compétence en matière d’énergies renouvelables et d’installation de systèmes solaires.

Les normes pour l’installation de panneaux solaires englobent plusieurs aspects, tels que la sécurité électrique, l’intégration au bâtiment, et le raccordement au réseau. Ces règles visent à minimiser les risques liés à l’installation, que ce soit pour les occupants, les installateurs, ou les équipements eux-mêmes. Cet article détaille les points clés des normes pour l’installation de panneaux solaires par un électricien certifié, en expliquant les obligations en matière de sécurité, les techniques d’installation, et les démarches pour un raccordement conforme au réseau.

Pour garantir une installation sûre et conforme des panneaux solaires, l’électricien doit être certifié et qualifié pour cette tâche spécifique. En France, la qualification RGE (Reconnu Garant de l’Environnement) est essentielle pour les professionnels qui souhaitent installer des équipements solaires. Cette certification permet de garantir que l’électricien possède les compétences nécessaires pour réaliser une installation qui respecte les normes environnementales et de sécurité, et permet aux propriétaires de bénéficier de certaines aides financières.

La certification RGE est donc un critère fondamental pour s’assurer que les panneaux solaires sont installés dans le respect des normes de sécurité et de performance. En choisissant un électricien qualifié, les propriétaires peuvent non seulement bénéficier de garanties de qualité, mais aussi accéder aux subventions et crédits d’impôt.

La sécurité électrique est primordiale lors de l’installation de panneaux solaires. En effet, une mauvaise installation ou un non-respect des normes peut entraîner des risques pour les occupants et les équipements. Les installations solaires sont soumises à des exigences strictes en matière de sécurité, incluant le dimensionnement des câbles, la protection contre les surtensions, et les normes de raccordement au réseau. Le respect de ces règles est essentiel pour assurer un fonctionnement optimal et sûr des panneaux solaires.

Le respect des normes de sécurité électrique est indispensable pour garantir que l’installation de panneaux solaires fonctionne efficacement et sans danger. En suivant les réglementations en vigueur et en faisant appel à un électricien certifié, les propriétaires peuvent profiter des avantages des énergies renouvelables en toute tranquillité.

Pour maximiser la production d’énergie des panneaux solaires, il est essentiel de bien réfléchir à leur intégration et à leur positionnement sur le toit ou dans l’environnement d’une habitation. Une installation efficace nécessite de prendre en compte plusieurs éléments, notamment l’orientation, l’inclinaison, l’ombrage et les techniques de fixation. Ces facteurs sont cruciaux pour garantir la sécurité, l’esthétique, et la performance de l’installation solaire.

Le positionnement et l’intégration des panneaux solaires jouent un rôle clé dans leur efficacité et leur longévité. Les électriciens certifiés suivent les normes et utilisent des techniques de fixation adaptées pour garantir la sécurité et la performance énergétique des installations.

Une fois installés, les panneaux solaires nécessitent une maintenance régulière pour garantir leur efficacité et leur sécurité sur le long terme. La maintenance inclut des inspections de performance, des nettoyages périodiques, et des vérifications des composants électriques pour prévenir toute défaillance. Les électriciens certifiés sont formés pour effectuer ces opérations de maintenance en toute sécurité, suivant des protocoles rigoureux pour assurer la conformité de l’installation.

La maintenance et la surveillance sont des aspects essentiels pour garantir la durabilité et la performance des panneaux solaires. En collaborant avec des électriciens certifiés, les propriétaires peuvent s’assurer que leur installation est conforme aux normes de sécurité et qu’elle conserve une performance optimale tout au long de sa vie.

1. Pourquoi est-il important de faire installer ses panneaux solaires par un électricien certifié ?

2. Qu’est-ce que la certification RGE, et pourquoi est-elle nécessaire pour les panneaux solaires ?

3. Quelle est la norme NF C15-100, et comment s’applique-t-elle aux panneaux solaires ?

4. Quel est le meilleur emplacement pour installer des panneaux solaires ?

5. Qu’est-ce qu’un pont thermique et comment l’éviter dans l’installation solaire ?

6. Quelle est l’importance de la mise à la terre dans une installation de panneaux solaires ?

7. Faut-il nettoyer régulièrement les panneaux solaires ?

8. Les panneaux solaires nécessitent-ils un entretien régulier ?

9. Qu’est-ce qu’un système de surveillance de la production d’énergie, et pourquoi est-il utile ?

10. Un électricien certifié peut-il optimiser la performance en cas d’ombrage partiel ?

11. Est-ce que tous les toits sont compatibles avec les panneaux solaires ?

12. Quelle est la durée de vie moyenne des panneaux solaires ?

13. Les installations solaires doivent-elles être raccordées au réseau électrique ?

14. Quelles aides financières sont disponibles pour l’installation de panneaux solaires ?

15. Où trouver un électricien certifié pour installer des panneaux solaires ?

Ces ressources fournissent des informations détaillées sur les certifications, les aides financières, et les normes pour une installation conforme de panneaux solaires par un professionnel.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Les travaux de maçonnerie en milieu urbain sont essentiels pour la construction, la rénovation et l’entretien des bâtiments. Cependant, ces interventions doivent respecter un ensemble de règles spécifiques pour garantir la sécurité, la conformité et la gestion des nuisances. En zone urbaine, la proximité des bâtiments, des réseaux de transport et des infrastructures publiques impose des contraintes particulières. Pour éviter les litiges, les sanctions et les interruptions de chantier, il est crucial de bien comprendre les réglementations applicables.

Cet article se penche sur les principales règles à respecter pour mener des travaux de maçonnerie en milieu urbain, en abordant les démarches administratives, les obligations de sécurité sur le chantier, les normes techniques pour les matériaux, ainsi que la gestion des nuisances.

Avant d’entamer des travaux de maçonnerie en zone urbaine, il est impératif de s’assurer que toutes les démarches administratives nécessaires ont été effectuées. En effet, les travaux de construction ou de rénovation doivent respecter les règles d’urbanisme en vigueur, qui peuvent varier en fonction de la localisation et de la nature des travaux.

Pour la plupart des travaux de maçonnerie en milieu urbain, une autorisation est requise. La nature de cette autorisation dépend du type de travaux envisagés :

En milieu urbain, certaines restrictions supplémentaires peuvent s’appliquer en fonction du contexte local :

En plus des autorisations de travaux, certaines démarches sont à effectuer avant de commencer un chantier de maçonnerie :

En cas de non-respect de ces démarches administratives, les sanctions peuvent être sévères : amendes, interruption du chantier, voire démolition des constructions non conformes.

La sécurité est un enjeu majeur pour les travaux de maçonnerie en zone urbaine, où les risques d’accident sont accrus en raison de la densité de population et de la proximité des infrastructures publiques. Les employeurs, entrepreneurs et artisans doivent prendre des mesures pour garantir la sécurité des ouvriers, des passants et des biens environnants.

La réglementation impose aux employeurs de veiller à la sécurité des travailleurs sur le chantier en mettant en place des mesures de prévention adaptées :

En zone urbaine, les travaux de maçonnerie peuvent perturber la circulation des piétons et des véhicules. Il est donc indispensable de prendre des mesures pour limiter les risques d’accidents pour les passants :

Les chantiers en milieu urbain sont souvent confrontés à des risques liés à la proximité des infrastructures telles que les réseaux souterrains (eau, gaz, électricité) et les bâtiments avoisinants :

En respectant ces règles de sécurité, les entreprises de maçonnerie réduisent les risques d’accidents, assurent la protection des ouvriers et du public, et évitent les interruptions de chantier causées par des incidents de sécurité.

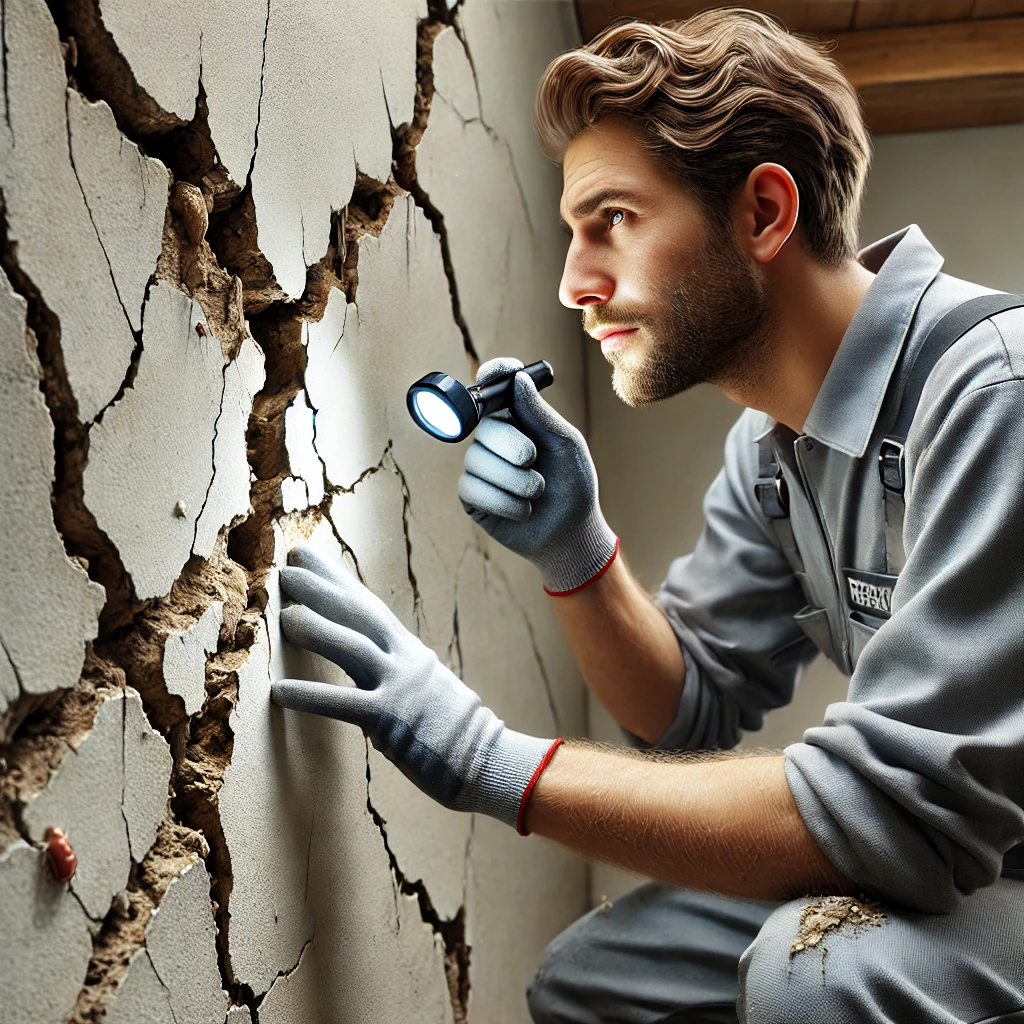

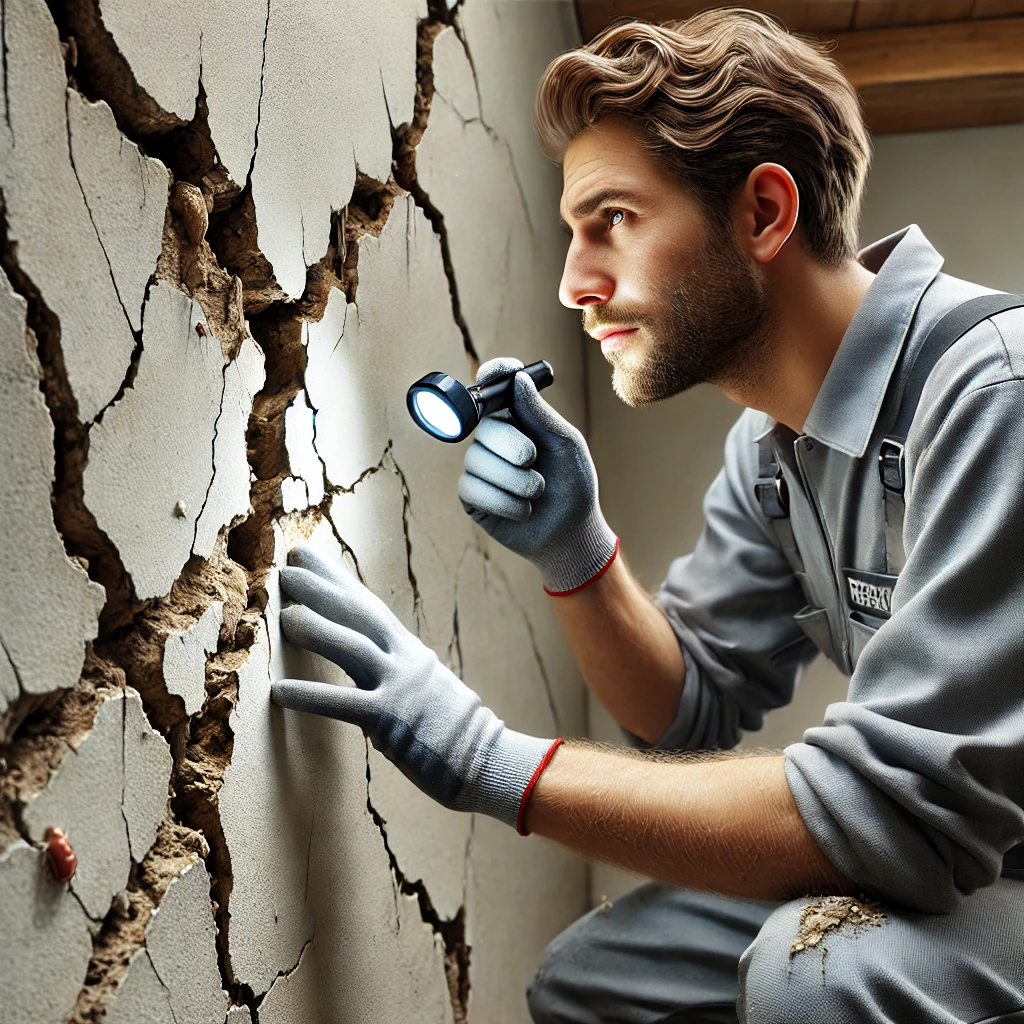

Les travaux de maçonnerie en milieu urbain doivent respecter des normes techniques strictes pour assurer la durabilité et la sécurité des constructions. Ces normes s’appliquent aux matériaux utilisés, aux méthodes de mise en œuvre et aux contrôles de qualité à effectuer durant le chantier.

En France, les matériaux de construction doivent être conformes aux normes NF (Norme Française) et DTU (Documents Techniques Unifiés). Ces référentiels garantissent la qualité, la durabilité et la sécurité des matériaux. Par exemple, les briques, les blocs de béton, les pierres de taille ou les mortiers doivent respecter des spécifications précises concernant leur résistance mécanique, leur durabilité et leur compatibilité avec d’autres matériaux.

Pour garantir la qualité des travaux de maçonnerie, il est indispensable de suivre les bonnes pratiques de mise en œuvre :

Les travaux de rénovation en zone urbaine doivent respecter des règles spécifiques, surtout lorsqu’il s’agit de bâtiments anciens ou classés :

Les chantiers de maçonnerie en milieu urbain peuvent générer des nuisances sonores, des émissions de poussière, et une production de déchets importante. Il est crucial de mettre en place des mesures pour limiter l’impact environnemental et respecter la réglementation locale.

Les travaux de maçonnerie en zone urbaine peuvent occasionner des nuisances sonores importantes pour les riverains, surtout dans les quartiers résidentiels. Il est donc essentiel de respecter les règles concernant les horaires de travail et de prendre des mesures pour limiter le bruit :

Les travaux de maçonnerie génèrent souvent de grandes quantités de poussière et de débris, ce qui peut nuire à la qualité de l’air et à l’environnement urbain :

Certaines zones urbaines imposent des règles environnementales plus strictes en raison de leur sensibilité écologique :

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Lorsqu’il s’agit de créer une activité artisanale, l’une des premières décisions à prendre est de choisir entre le statut d’auto-entrepreneur (ou AE) et celui d’artisan. Ces deux statuts, bien qu’ils permettent tous deux d’exercer une activité professionnelle de manière indépendante, diffèrent sur plusieurs aspects juridiques, fiscaux, et sociaux.

Le statut d’auto-entrepreneur est souvent privilégié pour sa simplicité administrative et sa flexibilité, tandis que le statut d’artisan est plus adapté à ceux qui veulent se consacrer à une activité en rapport avec son art à temps plein, tout en bénéficiant de certaines garanties professionnelles supplémentaires. Cependant, il est crucial de bien comprendre les particularités et les obligations légales propres à chacun de ces statuts avant de faire un choix.

Dans cet article, nous examinerons en détail les différences légales entre ces deux régimes afin d’aider les futurs entrepreneurs à choisir celui qui correspond le mieux à leurs besoins et à leurs objectifs professionnels.

Le statut juridique est l’une des premières différences entre ces deux statuts. Ils ne relèvent pas des mêmes régimes juridiques, ce qui entraîne des distinctions en termes de formalités de création, de gestion, et de cadre légal.

Il est également appelé micro-entrepreneur, bénéficie d’un cadre simplifié. Ce statut a été conçu pour encourager la création d’entreprise en limitant les démarches administratives et les coûts. Voici les principales caractéristiques de ce régime :

Ce statut, quant à lui, s’inscrit dans un cadre plus réglementé. Il s’adresse à ceux qui souhaitent exercer une activité artisanale (bâtiment, coiffure, boulangerie, etc.) à titre principal. Voici les principales spécificités du régime :

En conclusion, le statut juridique diffère largement entre les deux régimes, l’AE offrant plus de simplicité administrative mais étant contraint par des seuils de revenus, tandis qu’il bénéficie d’une plus grande liberté financière mais avec des obligations réglementaires plus strictes.

Les obligations fiscales et sociales représentent un autre point de distinction majeur entre les deux statuts. Ces obligations concernent la déclaration des revenus, les cotisations sociales à payer, et la manière dont les bénéfices sont imposés.

L’AE bénéficie d’un régime fiscal simplifié avec deux options principales :

D’un point de vue social, l’auto-entrepreneur cotise en fonction de son chiffre d’affaires et bénéficie de la protection sociale du régime micro-social simplifié.

L’artisan, en revanche, est soumis à un régime fiscal plus classique. Il a le choix entre :

D’un point de vue social, il est affilié au Régime Social des Indépendants (RSI) (désormais rattaché à la Sécurité sociale des indépendants). Contrairement à l’AE, il doit payer des cotisations sociales minimales, même en l’absence de revenus, et la base de calcul des cotisations est plus complexe.

Lorsqu’il s’agit de responsabilité professionnelle, les artisans et AEs doivent répondre à des exigences différentes, en fonction du type de travaux réalisés et des garanties légales requises.

Les garanties sont essentielles pour sécuriser les clients et protéger l’artisan ou l’auto-entrepreneur contre des défauts ou des malfaçons. Voici les principales garanties légales auxquelles les professionnels doivent souscrire :

La responsabilité civile professionnelle est une obligation pour toute entreprise, qu’il s’agisse d’un artisan ou d’un auto-entrepreneur. Elle couvre les dommages corporels, matériels ou immatériels causés à des tiers dans le cadre de l’activité professionnelle.

Pour eux, dans le secteur du bâtiment, cette assurance est particulièrement indispensable, car elle couvre les risques liés à des erreurs d’installation, des accidents sur chantier, ou encore des dégâts matériels causés chez un client. Pour les AEs, elle est recommandée même si certains secteurs peuvent s’en dispenser en fonction des risques associés à leur activité.

Les artisans et les AEs bénéficient de régimes de protection sociale différents, qui varient selon la base des cotisations et les prestations sociales auxquelles ils ont droit.

L’AE bénéficie d’un régime social simplifié appelé micro-social. Ses cotisations sociales sont calculées sur la base de son chiffre d’affaires, selon un taux spécifique qui varie selon l’activité (artisanat, commerce, services). Les taux de cotisation incluent :

Le montant des cotisations est donc proportionnel aux revenus de l’auto-entrepreneur, ce qui permet de ne pas payer de cotisations en cas d’absence de chiffre d’affaires. Cependant, ce régime n’ouvre droit qu’à une couverture sociale limitée.

Il est soumis à des cotisations sociales minimales, même s’il ne génère pas de revenus. Il doit cotiser à plusieurs régimes obligatoires, notamment :

Ainsi, il est couvert de manière plus complète que l’AE, mais ses charges sont également plus lourdes. Il doit anticiper des cotisations plus élevées, même lors des périodes de faible activité.

Pour choisir entre le statut d’AE ou celui d’artisan, il est important de peser les avantages et inconvénients propres à chaque régime. Ces différences peuvent influencer le choix de nombreux entrepreneurs en fonction de leur situation personnelle, de leurs objectifs professionnels, ou encore du volume d’activité envisagé.

Le statut d’AE présente plusieurs avantages, notamment en termes de simplicité et de flexibilité :

Cependant, ce statut présente également des limites importantes :

Ce statut offre une plus grande stabilité professionnelle et des avantages sur le long terme, en particulier pour ceux qui souhaitent faire de leur métier une activité principale :

Les inconvénients de ce statut incluent toutefois une charge administrative plus importante et des coûts fixes plus élevés, même en cas de faible activité.

Compagnons Nation offre un accompagnement sur mesure aux artisans et aux AEs pour les aider à structurer et à développer leur activité. Que vous choisissiez d’être l’un ou l’autre, notre plateforme vous permet de bénéficier des outils nécessaires pour prospérer dans votre secteur.

Voici ce que nous proposons :

En travaillant avec Compagnons Nation, les artisans et auto-entrepreneurs bénéficient d’un soutien solide pour faire croître leur entreprise et trouver de nouveaux clients.

Le statut d’AE est beaucoup plus simple à créer que celui d’artisan. Avec des démarches administratives allégées, une inscription en ligne rapide via le site de l’URSSAF, et l’absence d’obligation de tenue d’une comptabilité complète, il s’agit d’une option idéale pour ceux qui souhaitent démarrer une activité sans formalités complexes. En revanche, un ce dernier doit s’inscrire au Répertoire des Métiers (RM), justifier de ses qualifications professionnelles et parfois suivre des formations.

Les obligations comptables d’un auto-entrepreneur sont très simples. Il doit seulement tenir un registre de ses recettes et, pour ceux qui vendent des biens, un registre des achats. Contrairement à l’artisan, l’AE n’a pas besoin de faire appel à un expert-comptable ni de produire des bilans financiers annuels, ce qui réduit considérablement la charge administrative.

Les deux sont affiliés au Régime général de la Sécurité sociale, mais avec des différences notables. Pour un auto-entrepreneur, les cotisations sociales sont calculées en pourcentage du chiffre d’affaires, ce qui signifie qu’il ne paie des cotisations que s’il a des revenus. Pour un artisan, il existe des cotisations sociales minimales, ce qui signifie que même en l’absence de revenu, des cotisations doivent être versées.

Un auto-entrepreneur doit respecter des plafonds de chiffre d’affaires pour conserver son statut. Pour les prestations de services, le plafond est fixé à 77 700 €, tandis que pour la vente de biens, il est de 188 700 €. Si ces seuils sont dépassés, il est obligatoire de changer de régime fiscal et de statut.

Oui, un artisan peut opter pour le statut d’AE ou d’entrepreneur individuel s’il respecte les plafonds de chiffre d’affaires et souhaite bénéficier de la simplicité du régime micro-entrepreneur. Toutefois, il doit toujours s’inscrire au Répertoire des Métiers et fournir les qualifications requises pour exercer son métier, notamment dans des secteurs réglementés comme la plomberie ou l’électricité.

Il doit fournir plusieurs garanties légales après la réalisation de travaux :

Oui, tout comme un artisan, un AE dans le domaine du bâtiment est tenu de souscrire à une assurance décennale pour garantir ses travaux. Cela s’applique dès qu’il effectue des travaux de construction ou de rénovation pouvant affecter la solidité de l’ouvrage.

Un des principaux avantages fiscaux pour l’auto-entrepreneur est le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu, qui permet de payer un pourcentage fixe de ses recettes en lieu et place de l’impôt traditionnel. Il bénéficie également de l’exonération de TVA sous un certain seuil de chiffre d’affaires, ce qui simplifie encore plus la gestion fiscale.

Non, il a l’obligation légale de fournir un devis détaillé avant d’exécuter des travaux. Ce devis doit inclure une description précise des travaux, les matériaux utilisés, les coûts détaillés, et les modalités de paiement. Pour des travaux de plus de 150 €, ce devis devient obligatoire, à moins que le client ne demande expressément de l’omettre.

Un artisan doit souscrire à plusieurs assurances obligatoires, notamment l’assurance décennale pour les travaux dans le bâtiment et la responsabilité civile professionnelle pour couvrir les dommages causés à des tiers dans le cadre de son activité. Ces assurances sont essentielles pour garantir la sécurité du client et éviter tout litige en cas de sinistre.

Changer de statut implique de dissoudre la micro-entreprise et de créer une nouvelle entité juridique sous le régime de l’artisan. Ce processus inclut la modification de l’inscription auprès de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA), la création d’un compte professionnel, ainsi que l’immatriculation au Répertoire des Métiers.

Oui, ils doivent obligatoirement s’inscrire au Répertoire des Métiers s’il exerce une activité artisanale en France. Cette inscription est une reconnaissance officielle de leur profession et atteste de leurs qualifications professionnelles.

Certains métiers artisanaux sont réglementés, c’est-à-dire qu’ils nécessitent des qualifications spécifiques pour être exercés. Parmi eux, on trouve les plombiers, électriciens, couvreurs, ou encore les menuisiers. Ils doivent justifier de leur compétence par un diplôme ou une expérience professionnelle validée.

Oui, un AE peut embaucher des salariés tout en conservant son statut. Toutefois, il doit respecter certaines obligations en tant qu’employeur, notamment la déclaration d’embauche, la souscription à une assurance pour ses salariés, et la gestion des charges sociales.

Compagnons Nation les aident à automatiser la prospection, à gérer leur réputation en ligne, et à se conformer aux obligations légales. Grâce à notre plateforme, les artisans peuvent se concentrer sur leur métier tout en bénéficiant de services qui augmentent leur visibilité et attirent de nouveaux clients.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Remplacer un fusible grillé dans un tableau électrique peut sembler intimidant pour les non-initiés, mais c’est une tâche relativement simple si vous prenez les précautions nécessaires. Un fusible grillé est souvent la cause d’une coupure de courant dans une partie de votre maison, et le remplacer vous-même peut vous éviter d’attendre un électricien tout en rétablissant rapidement l’électricité. Il est cependant crucial de connaître les étapes de base et de respecter les consignes de sécurité pour éviter tout accident.

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment remplacer un fusible grillé dans un tableau électrique en toute sécurité, en détaillant chaque étape du processus. Que vous soyez novice ou bricoleur amateur, vous découvrirez que ce type de réparation est à la portée de tous, pourvu que vous suiviez attentivement les instructions.

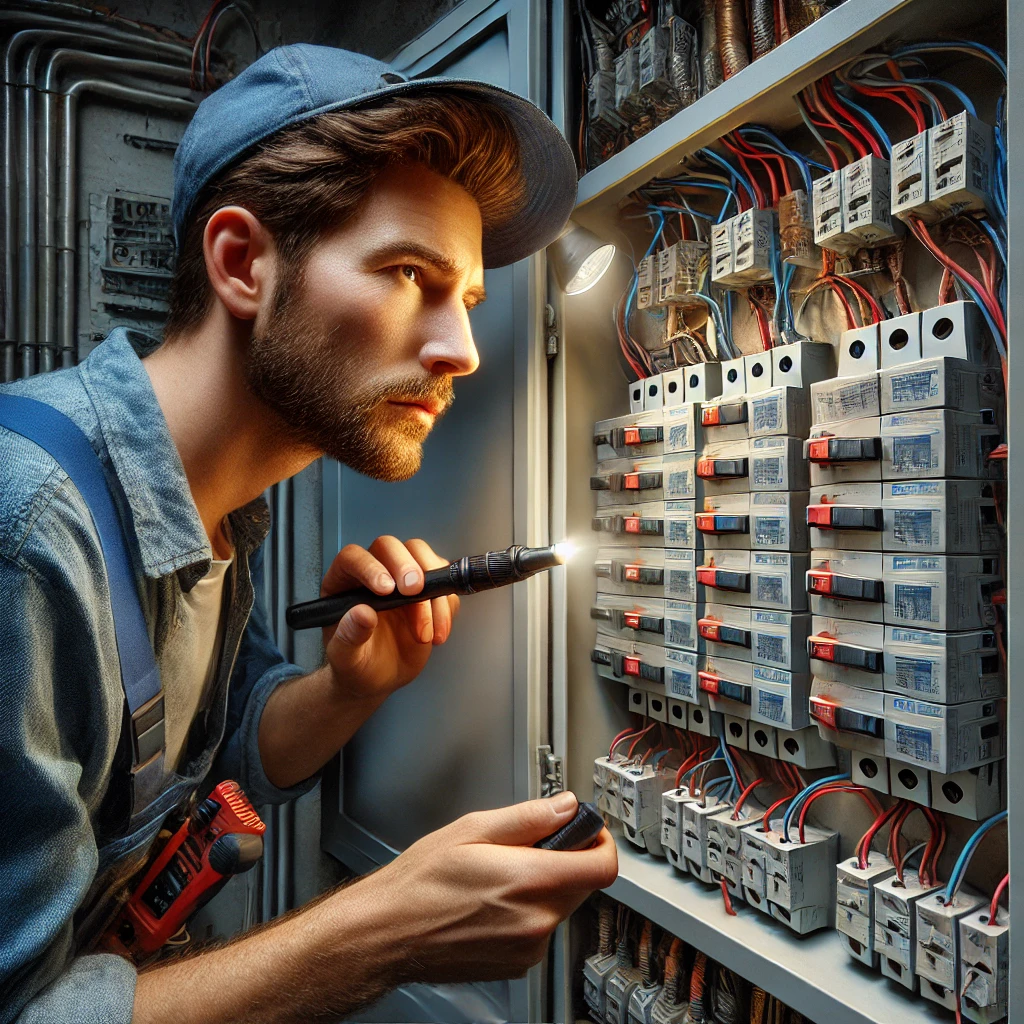

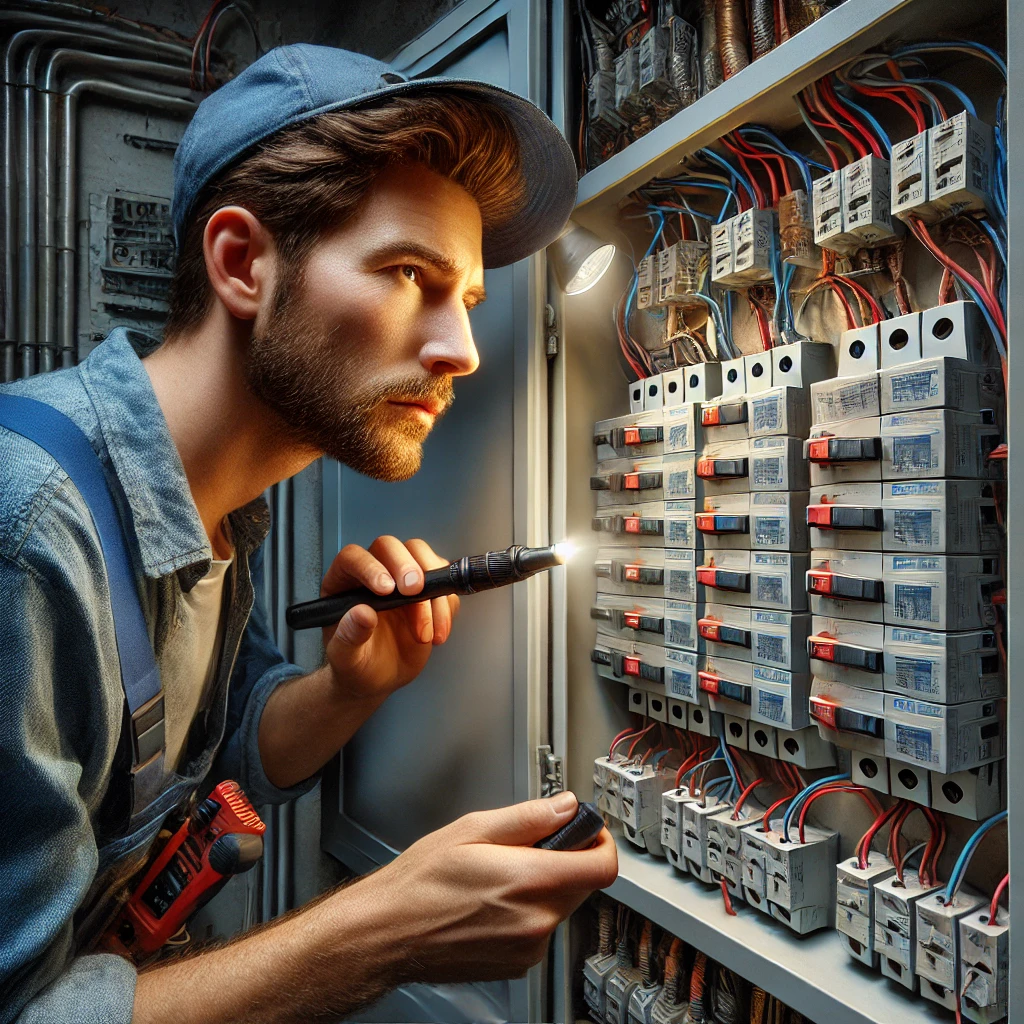

La première étape pour remplacer un fusible grillé est de l’identifier correctement dans le tableau électrique. Il est important de ne pas confondre un fusible grillé avec un disjoncteur déclenché, car les méthodes de remplacement diffèrent. Un tableau électrique moderne comprend plusieurs éléments, et savoir exactement où se trouve le fusible grillé est primordial pour éviter de manipuler les mauvais composants.

Avant de chercher à remplacer un fusible grillé, il est essentiel de comprendre la configuration de votre tableau électrique. La plupart des tableaux électriques domestiques sont composés de plusieurs éléments :

Il est courant de confondre un disjoncteur déclenché et un fusible grillé. Les disjoncteurs sont généralement identifiables par un levier qui se déclenche en cas de surcharge, tandis qu’un fusible grillé doit être remplacé physiquement.

Pour vérifier si un fusible grillé est à l’origine de la panne de courant, commencez par inspecter visuellement votre tableau électrique.

Vérifier correctement le fusible grillé vous permet de diagnostiquer la panne et d’éviter de remplacer un composant qui n’est pas en cause.

Une fois que vous avez identifié le fusible grillé, il est temps de préparer les outils et le matériel nécessaires pour le remplacement. Voici une liste de ce dont vous aurez besoin :

Assurez-vous d’avoir tout le matériel sous la main avant de commencer l’opération. Il est essentiel que le nouveau fusible soit identique à celui à remplacer, car un fusible avec un ampérage incorrect pourrait provoquer une surchauffe ou un dysfonctionnement du circuit.

Une fois le fusible grillé identifié et le matériel prêt, vous pouvez passer à l’étape du remplacement. Cette étape doit être effectuée avec précaution, car il y a toujours un risque électrique lorsqu’on manipule un tableau électrique. Si vous suivez les bonnes pratiques de sécurité, vous pourrez remplacer le fusible en toute sérénité.

Avant de toucher à un fusible grillé, il est impératif de couper l’alimentation principale de votre tableau électrique. Cette précaution est essentielle pour éviter tout risque d’électrocution.

Couper l’alimentation est une étape cruciale pour éviter tout accident électrique, surtout si vous travaillez sur un ancien tableau électrique qui peut être plus dangereux à manipuler.

Après avoir coupé l’alimentation, vous pouvez retirer le fusible grillé du tableau électrique. Cette étape doit être effectuée avec soin pour éviter d’endommager le support du fusible ou les autres composants.

Le retrait du fusible grillé vous permet de visualiser les dégâts et de préparer l’installation du nouveau fusible dans de bonnes conditions.

Une fois que le fusible grillé a été retiré, il est temps de placer le nouveau fusible dans le tableau électrique. Cette étape doit être effectuée avec précision pour assurer que le fusible fonctionne correctement et que le circuit électrique soit protégé.

L’installation du nouveau fusible doit être faite en respectant les précautions de sécurité pour s’assurer que le tableau électrique fonctionne correctement une fois le circuit rétabli.

Une fois que le fusible grillé a été remplacé et que le nouveau fusible est en place, il est crucial de tester le circuit pour s’assurer que tout fonctionne correctement. Cette étape permet de vérifier que le problème est bien résolu et que le remplacement du fusible a été effectué avec succès. Tester le circuit ne se limite pas à vérifier que le courant est rétabli, mais implique aussi de s’assurer qu’il n’y a pas de dysfonctionnements sous-jacents.

Après avoir installé le nouveau fusible, la première chose à faire est de rétablir l’alimentation générale de votre tableau électrique. Cela réactive l’ensemble du système électrique de votre maison.

Cette approche progressive permet d’éviter une mise sous tension brutale de l’ensemble du tableau électrique et facilite l’identification d’éventuels problèmes.

Une fois le courant rétabli dans toute la maison, il est temps de vérifier le bon fonctionnement des appareils et des prises reliées au circuit où se trouvait le fusible grillé. Cela permet de confirmer que le remplacement du fusible a bien résolu le problème et que tout fonctionne normalement.

En testant méthodiquement chaque prise et appareil, vous pouvez vous assurer que le circuit est pleinement fonctionnel et que le fusible joue correctement son rôle de protection.

Pour garantir que tout le circuit fonctionne en toute sécurité, il est recommandé d’utiliser un testeur de circuit ou un multimètre pour vérifier la continuité et la tension dans les différentes prises et équipements électriques.

Ces tests permettent de vérifier non seulement que le courant est rétabli, mais aussi que tout le système électrique fonctionne en toute sécurité.

Bien que remplacer un fusible grillé soit relativement simple, il est essentiel de comprendre pourquoi le fusible a grillé en premier lieu. Un fusible grillé est souvent le signe d’un problème sous-jacent dans le circuit électrique, tel qu’une surcharge, un court-circuit ou un appareil défectueux. Comprendre et résoudre la cause profonde peut vous éviter d’avoir à remplacer régulièrement des fusibles ou d’endommager votre tableau électrique à long terme.

Un fusible est conçu pour griller lorsqu’il y a une surcharge ou un court-circuit dans le circuit qu’il protège. Cette défaillance intentionnelle empêche des dommages plus graves à votre tableau électrique et à vos appareils. Voici quelques causes courantes d’un fusible grillé :

En identifiant la cause de la panne, vous pouvez éviter que la situation ne se reproduise. Si vous n’êtes pas sûr de la cause, il est recommandé de faire appel à un électricien pour vérifier l’état du circuit.

Maintenant que vous comprenez mieux les causes possibles d’un fusible grillé, il est essentiel de prendre des mesures pour prévenir de futures surcharges ou courts-circuits. Voici quelques conseils simples pour éviter les problèmes électriques dans votre maison.

Ces précautions permettent de protéger votre tableau électrique et d’éviter de futures pannes dues à des fusibles grillés. En surveillant les circuits de votre maison et en prenant des mesures préventives, vous minimisez le risque d’interruption de courant et de problèmes électriques plus graves.

1. Quelles sont les étapes à suivre pour remplacer un fusible grillé dans un tableau électrique ?

Pour remplacer un fusible, il faut d’abord couper l’alimentation générale, localiser le fusible défectueux, le retirer en toute sécurité, puis installer un fusible neuf avec la même intensité. Enfin, il est important de remettre le courant et de tester le circuit pour vérifier que tout fonctionne correctement.

2. Comment savoir si un fusible est grillé ?

Un fusible défectueux présente souvent des signes visibles comme un filament brûlé ou une coloration noire à l’intérieur du boîtier. Vous pouvez également tester le fusible avec un multimètre pour vérifier la continuité du courant. Si le testeur indique une absence de continuité, le fusible doit être remplacé.

3. Quelle est la différence entre un fusible et un disjoncteur ?

Un disjoncteur est un interrupteur réutilisable qui se déclenche automatiquement en cas de surcharge ou de court-circuit, alors qu’un fusible est un composant à usage unique. Lorsque le fusible saute, il doit être remplacé, alors qu’un disjoncteur peut simplement être réenclenché une fois la panne résolue.

4. Est-il dangereux de remplacer un fusible soi-même ?

Remplacer un fusible est une tâche accessible, à condition de respecter les consignes de sécurité. Coupez toujours l’alimentation principale avant de manipuler le tableau, portez des gants isolants et utilisez un tournevis isolé. Si vous n’êtes pas à l’aise, il vaut mieux faire appel à un professionnel.

5. Pourquoi un fusible peut-il griller ?

Un fusible saute généralement en raison d’une surcharge sur le circuit, d’un court-circuit ou d’un appareil défectueux. Il est conçu pour protéger le circuit en interrompant l’alimentation avant qu’un dommage plus grave ne se produise.

6. Quel fusible dois-je acheter pour remplacer un fusible grillé ?

Il est crucial de choisir un fusible avec la même intensité (ampérage) que celui que vous remplacez. L’ampérage est généralement indiqué sur le fusible lui-même. Un fusible avec un ampérage incorrect pourrait ne pas protéger le circuit correctement ou provoquer des surcharges.

7. Comment prévenir les fusibles grillés à répétition ?

Pour éviter des pannes fréquentes, vérifiez que vous ne surchargez pas le circuit en branchant trop d’appareils sur une même ligne. Si un fusible saute souvent, cela pourrait indiquer un problème plus profond, comme un câblage défectueux ou un appareil qui consomme trop d’énergie.

8. Peut-on remplacer un fusible grillé par un disjoncteur ?

Il est possible de moderniser un tableau en remplaçant les fusibles par des disjoncteurs, mais cela nécessite généralement l’intervention d’un électricien. Les disjoncteurs sont plus pratiques puisqu’ils peuvent être réinitialisés après une coupure.

9. Quelle est la durée de vie d’un fusible ?

Un fusible peut durer de nombreuses années tant qu’il n’est pas sollicité par une surcharge ou un court-circuit. Cependant, il doit être remplacé dès qu’il a grillé, car il ne peut pas être réutilisé.

10. Comment savoir si un appareil est responsable du grillage du fusible ?

Si le fusible saute systématiquement lorsque vous utilisez un appareil spécifique, cela pourrait indiquer un problème avec cet appareil. Débranchez l’appareil en question et testez à nouveau le circuit pour voir si le problème persiste.

11. Puis-je utiliser un fusible de plus forte intensité pour éviter qu’il ne saute ?

Non, il est dangereux d’utiliser un fusible avec un ampérage supérieur à celui recommandé. Cela pourrait provoquer une surchauffe du circuit et entraîner des risques d’incendie. Respectez toujours l’ampérage indiqué pour protéger le circuit.

12. Faut-il toujours couper l’alimentation principale pour changer un fusible ?

Oui, couper l’alimentation principale est une mesure de sécurité indispensable pour éviter les électrocutions. Ne manipulez jamais un tableau sans avoir préalablement coupé le courant.

13. Combien de temps faut-il pour remplacer un fusible ?

Le remplacement d’un fusible ne prend que quelques minutes, mais cela dépend de l’accès au tableau et du temps nécessaire pour identifier le fusible grillé. Une fois localisé, le remplacement est rapide.

14. Que faire si un disjoncteur saute à la place d’un fusible grillé ?

Si vous avez un disjoncteur qui saute, il suffit généralement de le réenclencher. Si le disjoncteur saute à nouveau immédiatement, cela peut indiquer un problème plus grave, comme un court-circuit, qui nécessite une vérification du circuit.

15. Est-il possible de remplacer un fusible grillé par soi-même dans une location ?

Si vous êtes locataire, vous êtes responsable des petites réparations comme le remplacement d’un fusible. Toutefois, si le problème persiste ou si le tableau est ancien et semble endommagé, il est préférable d’en informer votre propriétaire pour qu’il fasse intervenir un professionnel.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Un carreau cassé dans votre carrelage peut non seulement être inesthétique, mais aussi poser des risques de blessures et laisser passer l’humidité, provoquant ainsi des dommages à long terme. Heureusement, remplacer un carreau cassé n’est pas aussi difficile qu’il y paraît, même pour un débutant en bricolage. Avec les bons outils et un peu de méthode, vous pouvez remplacer un carreau cassé et redonner à votre sol ou à vos murs leur aspect d’origine. Pas besoin de faire appel à un professionnel ! Ce guide simple vous montrera étape par étape comment retirer un carreau cassé et en poser un nouveau, tout en évitant les erreurs courantes.

Dans cet article, nous allons vous expliquer comment remplacer un carreau cassé, en commençant par les outils nécessaires et la préparation, puis en passant par l’enlèvement de l’ancien carreau et la pose du nouveau. Si vous suivez ces étapes, vous aurez bientôt un carrelage impeccable sans effort.

Avant de commencer à retirer un carreau cassé, il est essentiel de vous assurer que vous avez tous les outils nécessaires à portée de main et que la zone autour du carreau cassé est bien sécurisée. Cette étape est cruciale pour garantir que le travail soit réalisé en toute sécurité et efficacement.

Pour retirer et remplacer un carreau cassé, vous aurez besoin de plusieurs outils. Voici une liste des indispensables :

Avoir tous ces outils à disposition avant de commencer vous évitera des interruptions et facilitera le processus.

Travailler sur un carreau cassé implique souvent de manipuler des morceaux de carrelage brisés, qui peuvent être tranchants. Il est donc important de sécuriser la zone de travail pour éviter les accidents.

Une fois la zone de travail bien sécurisée, vous pouvez passer à l’étape suivante : l’enlèvement du carreau cassé.

La phase la plus délicate du processus consiste à retirer le carreau cassé sans endommager les carreaux adjacents. Suivre une méthode précise et utiliser les bons outils permet de minimiser les risques de fissurer ou d’abîmer les carreaux environnants.

Le carreau cassé doit d’abord être fragmenté avant de pouvoir être retiré, car il est souvent trop difficile à extraire en une seule pièce. Cette étape nécessite patience et délicatesse, afin de ne pas endommager le mortier sous-jacent ou les carreaux environnants.

Il est essentiel de retirer chaque morceau pour laisser un espace propre, car même un petit morceau de carreau oublié pourrait causer des irrégularités lors de la pose du nouveau carreau.

Après avoir retiré le carreau cassé, vous remarquerez probablement des résidus de colle ou de mortier sur la surface. Il est crucial d’enlever ces résidus afin de préparer une base plane pour le nouveau carreau. Si la base n’est pas parfaitement lisse, le nouveau carreau pourrait ne pas adhérer correctement ou être mal aligné par rapport aux autres carreaux.

Assurez-vous que toute la zone est propre et prête à accueillir la colle pour le nouveau carreau. Un travail soigné à cette étape est essentiel pour une pose impeccable.

Une fois le carreau cassé retiré et la surface nettoyée et préparée, la prochaine étape consiste à poser le nouveau carreau. C’est une phase cruciale pour s’assurer que le carreau est parfaitement aligné et qu’il adhère correctement à la surface. La précision est essentielle ici, car un carreau mal posé peut rapidement se désolidariser ou paraître désaligné par rapport aux autres. Si vous suivez les étapes méthodiquement, vous obtiendrez un résultat propre et durable.

Avant de poser le nouveau carreau, il est nécessaire d’appliquer une couche de colle à carrelage sur la surface préparée. Il est important que cette colle soit étalée uniformément pour éviter que le carreau ne présente des creux ou des bosses une fois en place.

Une fois la colle bien étalée, vous êtes prêt à poser le nouveau carreau.

Le positionnement du carreau est une étape délicate. Une fois que le carreau est posé sur la colle, il est possible de le bouger légèrement pour l’ajuster, mais il est préférable de le poser aussi précisément que possible dès le début pour éviter les erreurs.

Le carreau est désormais en place, mais avant de procéder aux finitions, il est essentiel de laisser la colle sécher pendant le temps recommandé par le fabricant. Ce temps de séchage garantit que le carreau est bien fixé avant l’application des joints.

L’étape finale pour remplacer un carreau cassé est l’application des joints. Les joints assurent non seulement une fonction esthétique en masquant les raccords entre les carreaux, mais ils permettent aussi de protéger le carrelage en empêchant l’eau ou la saleté de s’infiltrer sous les carreaux. Des joints bien posés garantissent un résultat professionnel et augmentent la longévité de votre carrelage.

Le mortier à joints est le matériau qui comble les espaces entre les carreaux. Il est important de choisir un mortier adapté au type de carreau et à l’usage de la surface (sol, mur, extérieur, intérieur).

Une fois le mortier prêt, vous pouvez passer à son application entre les carreaux.

Appliquer les joints peut sembler simple, mais une application précise est nécessaire pour obtenir une finition nette et durable.

Le nettoyage des résidus de mortier est essentiel pour un fini propre, car une fois sec, il est difficile de retirer le mortier collé sur les carreaux. Travaillez en douceur et rincez souvent votre éponge pour éviter de répandre du mortier sur la surface propre.

Une fois les joints appliqués et nettoyés, il est important de laisser le tout sécher correctement. Le temps de séchage varie en fonction du type de mortier utilisé, mais en général, il faut compter entre 24 et 48 heures pour que les joints durcissent complètement.

Le remplacement d’un carreau cassé est maintenant terminé ! Grâce à ces étapes simples, vous avez réussi à remplacer un carreau cassé et à restaurer l’intégrité et l’esthétique de votre surface carrelée. Avec un peu de pratique, ce genre de réparation deviendra de plus en plus facile à réaliser.

1. Pourquoi est-il important de remplacer un carreau cassé rapidement ?

Un carreau cassé peut entraîner plusieurs problèmes, notamment des risques de blessure avec les morceaux coupants et la possibilité que l’eau s’infiltre sous le carrelage. Cela peut causer des dommages structurels à long terme, comme l’humidité ou la moisissure, si le carreau cassé n’est pas remplacé rapidement.

2. Est-ce que je peux remplacer un carreau cassé moi-même sans l’aide d’un professionnel ?

Oui, il est tout à fait possible de remplacer un carreau cassé soi-même, même en tant que débutant en bricolage. Avec les bons outils et en suivant les étapes méthodiques, vous pouvez réussir à remplacer un carreau en quelques heures.

3. Quels outils sont indispensables pour remplacer un carreau cassé ?

Les outils de base incluent un marteau, un burin, une spatule crantée, un couteau à enduire, un maillet en caoutchouc, des croisillons d’espacement, de la colle à carrelage et du mortier à joints. Avec ces outils, vous pouvez facilement retirer le carreau cassé et poser un nouveau carreau.

4. Comment éviter de casser les carreaux voisins en retirant le carreau cassé ?

Il est important de travailler doucement et méthodiquement. Commencez par briser le carreau cassé au centre, puis retirez les morceaux vers l’extérieur en utilisant un burin. Évitez de frapper directement près des carreaux adjacents pour ne pas les endommager.

5. Dois-je enlever toute la colle sous le carreau cassé avant de poser le nouveau carreau ?

Oui, il est crucial d’enlever toute la colle ou le mortier restant pour obtenir une surface lisse et propre avant de poser le nouveau carreau. Cela garantit que le carreau sera bien aligné et adhèrera correctement sans bosses ni creux.

6. Quel type de colle dois-je utiliser pour poser le nouveau carreau ?

Utilisez une colle à carrelage adaptée au type de carreau (céramique, grès, etc.). Assurez-vous de choisir une colle de qualité pour garantir une bonne adhérence et une durabilité à long terme.

7. Comment m’assurer que le nouveau carreau est bien aligné avec les autres ?

Pour vérifier l’alignement, utilisez un niveau à bulle. Vous pouvez aussi installer des croisillons d’espacement pour maintenir les bons écarts entre les carreaux. Cela vous aide à éviter que le nouveau carreau ne soit trop enfoncé ou trop haut par rapport aux autres.

8. Combien de temps faut-il laisser la colle sécher avant d’appliquer les joints ?

Le temps de séchage de la colle à carrelage varie selon le produit utilisé, mais il est recommandé d’attendre au moins 24 heures avant d’appliquer le mortier à joints. Vérifiez toujours les instructions du fabricant pour un séchage optimal.

9. Comment choisir la couleur du mortier à joints ?

La couleur du mortier à joints peut être choisie en fonction de vos préférences esthétiques. Vous pouvez opter pour une couleur qui contraste avec le carreau pour mettre en valeur les joints, ou choisir une couleur assortie pour un rendu plus uniforme.

10. Est-ce que le mortier à joints doit être mélangé d’une manière spécifique ?

Oui, respectez les proportions d’eau et de poudre indiquées sur l’emballage. Le mortier doit avoir une consistance homogène, ni trop liquide ni trop épais, pour s’appliquer correctement entre les carreaux.

11. Comment nettoyer les résidus de mortier après l’application des joints ?

Une fois les joints appliqués, laissez-les sécher légèrement, puis nettoyez les carreaux avec une éponge humide. Essuyez délicatement pour ne pas retirer le mortier des joints tout en enlevant les résidus à la surface des carreaux.

12. Combien de temps faut-il attendre avant de marcher sur un carreau fraîchement posé ?

Il est conseillé d’attendre 24 à 48 heures avant de marcher sur le nouveau carreau afin de laisser le temps à la colle et au mortier à joints de durcir complètement. Cela permet d’éviter que le carreau ne bouge ou que les joints ne s’affaissent.

13. Que faire si mon nouveau carreau semble mal aligné après la pose ?

Si vous remarquez que le carreau n’est pas bien aligné immédiatement après la pose, vous pouvez encore l’ajuster doucement tant que la colle est fraîche. Utilisez un maillet en caoutchouc pour le tapoter légèrement et ajuster son positionnement.

14. Faut-il appliquer un produit de protection sur les joints après leur séchage ?

Dans les zones exposées à l’humidité, comme les salles de bain, il est recommandé d’appliquer un imperméabilisant sur les joints pour prolonger leur durée de vie et éviter la formation de moisissures. Cela protège également les joints contre les infiltrations d’eau.

15. Est-il possible de remplacer un seul carreau cassé dans une pièce entière de carrelage ?

Oui, il est tout à fait possible de remplacer un seul carreau cassé sans toucher aux autres carreaux. En suivant les étapes correctement, vous pouvez enlever un carreau endommagé et poser un nouveau carreau sans compromettre l’intégrité du reste du carrelage.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.er leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

L’entretien des outils est essentiel pour garantir leur longévité et maintenir leur efficacité dans vos travaux de jardinage. Que ce soit des sécateurs, des pelles ou des tondeuses, bien entretenir ses outils vous permet non seulement d’éviter les pannes coûteuses, mais aussi de rendre votre travail de jardinage plus agréable et moins fatigant. Des outils bien entretenus coupent mieux, creusent plus efficacement et nécessitent moins d’efforts pour être utilisés. De plus, ils vous aident à obtenir de meilleurs résultats dans votre jardin. Mais comment entretenir ses outils correctement et avec régularité sans que cela devienne une corvée ?

Dans cet article, nous allons vous donner des conseils simples et pratiques pour entretenir vos outils de jardinage afin qu’ils durent longtemps et restent en bon état. En prenant quelques minutes pour entretenir ses outils après chaque utilisation, vous pouvez prolonger leur durée de vie et optimiser leur performance.

Le nettoyage régulier est la première étape pour bien entretenir ses outils de jardinage. L’accumulation de terre, de sève et d’autres résidus organiques peut causer de la rouille et accélérer l’usure des pièces métalliques. En prenant l’habitude de nettoyer vos outils après chaque séance de jardinage, vous éviterez les dommages à long terme.

Les outils manuels comme les sécateurs, les bêches, ou les pelles sont souvent exposés à l’humidité et à la saleté lors des travaux de jardinage. Voici quelques étapes simples pour bien les nettoyer :

Le nettoyage régulier est fondamental pour maintenir vos outils en bon état, surtout si vous utilisez vos outils pour des tâches qui les exposent à des substances corrosives comme les engrais ou les produits chimiques de traitement.

Les outils motorisés, comme les tondeuses, les taille-haies ou les débroussailleuses, nécessitent également un entretien régulier. En plus de retirer les débris qui peuvent s’accumuler autour des lames ou des moteurs, il est important de nettoyer vos outils motorisés pour éviter les pannes.

Le nettoyage régulier des outils motorisés permet de maintenir une efficacité optimale et de prolonger leur durée de vie. N’oubliez pas de vérifier les filtres à air et à carburant régulièrement pour assurer un bon fonctionnement.

Une lame bien aiguisée est indispensable pour un jardinage efficace. Que ce soit pour tailler, couper ou creuser, des outils émoussés nécessitent plus d’efforts et risquent d’endommager vos plantes ou de rendre votre travail de jardinage plus difficile. En prenant le temps d’aiguiser les lames de vos outils, vous prolongez leur durée de vie tout en facilitant vos tâches.

Les outils de coupe sont parmi ceux qui nécessitent le plus souvent d’être aiguisés. Des lames émoussées peuvent déchirer les tiges et branches au lieu de les couper proprement, ce qui fragilise les plantes et augmente leur risque d’infection.

Aiguiser vos outils de coupe au moins deux fois par an garantit une coupe nette et précise, réduisant les risques de blesser vos plantes tout en facilitant le travail.

Les outils de jardinage à lame, comme les bêches, les houes ou les binettes, peuvent également perdre de leur efficacité avec le temps. Des lames émoussées rendent le travail de creusage ou de bêchage plus difficile, augmentant l’effort nécessaire pour manipuler la terre.

Un bon aiguisage de vos outils de jardinage garantit non seulement un travail plus efficace, mais réduit aussi l’usure prématurée des lames, évitant ainsi des remplacements coûteux à long terme.

Outre le nettoyage et l’aiguisage, entretenir ses outils de jardinage nécessite également de veiller à leur protection contre la rouille et l’usure mécanique. La plupart des outils de jardinage sont fabriqués en métal, un matériau résistant mais sensible à la corrosion, notamment en raison des conditions d’utilisation (humidité, terre, sève, etc.). La lubrification régulière des pièces mobiles et des lames est essentielle pour éviter les frictions excessives, améliorer la fluidité de l’utilisation et prolonger la durée de vie de vos outils.

Les parties métalliques des outils de jardinage, qu’il s’agisse de lames de sécateurs, de cisailles ou des surfaces métalliques des bêches et des râteaux, doivent être régulièrement protégées avec de l’huile. Cela permet de prévenir la rouille et de maintenir le bon fonctionnement des articulations des outils à lame.

L’huile aide non seulement à prévenir la rouille, mais elle facilite également l’utilisation de vos outils en réduisant la friction entre les parties mobiles. Cela est particulièrement important pour les outils utilisés dans des tâches répétitives comme la taille ou la coupe de branches.

Si vos outils comportent des manches en bois ou des parties métalliques non inoxydables, ils sont particulièrement sensibles à l’humidité, qui peut provoquer des fissures, de la moisissure ou de la rouille. Il est donc important de bien entretenir ses outils de jardinage en protégeant le bois et le métal contre les éléments extérieurs.

Prendre le temps de lubrifier et protéger vos outils réduit les risques d’usure prématurée et maintient leur efficacité, vous évitant ainsi des dépenses inutiles pour les remplacer plus fréquemment.

Bien entretenir ses outils ne se limite pas à les nettoyer, les aiguiser et les lubrifier. Le stockage et le rangement jouent un rôle crucial dans la longévité de vos équipements de jardinage. Des outils laissés à l’extérieur ou mal entreposés peuvent rapidement se détériorer à cause de l’humidité, de la rouille ou simplement d’une mauvaise organisation. Un bon système de rangement vous permet de retrouver facilement vos outils tout en les protégeant.

L’endroit où vous stockez vos outils de jardinage est aussi important que leur entretien quotidien. Un abri de jardin ou une remise bien organisée permet de protéger vos équipements contre les intempéries, tout en facilitant leur accès lorsque vous en avez besoin.

Une remise bien organisée non seulement protège vos outils, mais facilite aussi vos tâches de jardinage en vous permettant de garder votre espace de travail propre et fonctionnel.

Certains outils de jardinage, notamment ceux à moteur ou avec des pièces sensibles, bénéficient d’une protection supplémentaire grâce à des housses ou des étuis. Bien ranger et protéger ces outils prolonge leur durée de vie et les protège contre les éléments extérieurs.

Utiliser des housses et des étuis pour vos outils de jardinage améliore leur protection, et vous garantit de pouvoir les utiliser dans des conditions optimales, même après une longue période de non-utilisation.

1. Pourquoi est-il important d’entretenir ses outils de jardinage ?

Entretenir ses outils de jardinage permet d’en prolonger la durée de vie, d’éviter la rouille et l’usure, et d’assurer un travail plus efficace et moins fatigant. Des outils bien entretenus fonctionnent mieux et réduisent le risque d’endommager vos plantes ou votre sol.

2. À quelle fréquence dois-je nettoyer mes outils de jardinage ?

Il est recommandé de nettoyer vos outils après chaque utilisation pour éviter l’accumulation de terre, de sève ou de débris. Un entretien régulier empêche la rouille et garantit une utilisation optimale lors de la prochaine séance de jardinage.

3. Comment nettoyer efficacement les outils de jardinage manuels ?

Pour nettoyer vos outils manuels, commencez par enlever la terre et les résidus à l’aide d’une brosse. Si nécessaire, trempez les outils dans de l’eau chaude savonneuse pour ramollir les dépôts tenaces, puis séchez-les bien pour éviter la rouille.

4. Pourquoi est-il nécessaire d’aiguiser régulièrement les lames des outils de jardinage ?

Aiguiser les lames régulièrement assure une coupe nette et efficace, réduisant l’effort à fournir et minimisant les dommages aux plantes. Des lames émoussées peuvent déchirer les tiges, ce qui rend le travail plus difficile et moins précis.

5. Quels outils de jardinage nécessitent un aiguisage fréquent ?

Les sécateurs, cisailles, scies, et tous les outils de coupe doivent être aiguisés régulièrement. Les outils à lame, comme les bêches et les houes, bénéficient également d’un aiguisage périodique pour assurer une meilleure pénétration dans la terre.

6. Quelle huile utiliser pour lubrifier les outils de jardinage ?

Vous pouvez utiliser une huile légère, comme l’huile de machine ou l’huile pour outils, pour lubrifier les pièces métalliques et les articulations. Appliquez une fine couche sur les lames et les mécanismes mobiles après chaque nettoyage ou aiguisage pour prévenir la rouille.

7. Comment protéger les outils en bois de l’humidité ?

Les manches en bois doivent être poncés légèrement et traités avec de l’huile de lin ou une huile spéciale bois tous les six mois pour éviter les fissures et la pourriture dues à l’humidité. Cela permet de prolonger leur durabilité et de conserver leur résistance.

8. Comment éviter la rouille sur les outils de jardinage ?

Pour prévenir la rouille, nettoyez toujours vos outils après utilisation, séchez-les bien, et appliquez une fine couche d’huile sur les parties métalliques. Le stockage dans un endroit sec et ventilé est également essentiel pour éviter l’exposition à l’humidité.

9. Comment entretenir les outils motorisés de jardinage ?

Pour les outils motorisés comme les tondeuses ou les taille-haies, assurez-vous de débrancher ou retirer la batterie avant de les nettoyer. Retirez les débris et l’herbe séchée autour des lames, et vérifiez régulièrement les filtres à air et à carburant. Lubrifiez les parties mobiles pour éviter les frictions excessives.

10. Est-il possible de stocker les outils de jardinage à l’extérieur ?

Il est déconseillé de stocker les outils à l’extérieur, car l’humidité peut provoquer la rouille et dégrader les manches en bois. Si vous devez les laisser à l’extérieur, utilisez des housses de protection ou assurez-vous qu’ils sont dans un abri de jardin sec et bien ventilé.

11. Quels sont les avantages de suspendre les outils dans un abri de jardin ?

Suspendez vos outils de jardinage à l’aide de crochets muraux pour éviter qu’ils ne restent en contact avec le sol, où ils peuvent être exposés à l’humidité. Cela permet aussi de les garder organisés, de prévenir les dommages et de prolonger leur durée de vie.

12. Comment protéger les petits outils de coupe comme les sécateurs ?

Les sécateurs et autres petits outils de coupe peuvent être rangés dans des étuis en cuir ou en plastique pour protéger leurs lames. Cela évite qu’ils s’émoussent et préserve leur tranchant.

13. Faut-il lubrifier les charnières des sécateurs et cisailles ?

Oui, il est important de lubrifier les charnières des sécateurs et cisailles après les avoir nettoyés. Une goutte d’huile sur les articulations améliore la fluidité des mouvements et prévient l’usure causée par la friction.

14. Comment savoir si un outil de jardinage doit être remplacé ?

Un outil doit être remplacé s’il présente des signes de dommages irréparables, comme des lames cassées ou des manches fissurés. Si un outil continue de rouiller ou de se détériorer malgré un entretien régulier, il est préférable d’en acheter un nouveau pour garantir la sécurité et l’efficacité.

15. Quels outils de jardinage nécessitent le plus d’entretien ?

Les outils de coupe, comme les sécateurs, les cisailles et les scies, nécessitent le plus d’entretien, car ils doivent être nettoyés, aiguisés et lubrifiés régulièrement. Les outils motorisés demandent également une attention particulière, notamment au niveau des filtres, des lames et des moteurs.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.artager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

L’isolation thermique de votre maison est l’une des étapes les plus cruciales pour garantir votre confort, tout en réduisant vos factures énergétiques. Une mauvaise isolation peut entraîner des déperditions de chaleur importantes, jusqu’à 30 % via le toit et 20 % via les murs. Savoir comment bien isoler sa maison permet de conserver la chaleur en hiver et de maintenir la fraîcheur en été, tout en réduisant votre impact écologique. Mais comment procéder pour s’assurer que chaque partie de votre maison est bien protégée contre les déperditions thermiques ? Cet article vous guide dans les étapes essentielles pour isoler sa maison efficacement et éviter les pertes de chaleur.

L’un des premiers éléments à considérer lorsqu’on cherche à isoler sa maison, ce sont les combles. Les pertes de chaleur par le toit sont parmi les plus importantes dans une habitation, en raison de la montée naturelle de l’air chaud. C’est pourquoi isoler les combles est souvent l’étape la plus rentable pour améliorer l’efficacité énergétique de votre logement.

Si vos combles sont aménagés et habitables, une bonne isolation permet de maintenir une température agréable tout au long de l’année. Il existe plusieurs techniques pour isoler les combles aménagés :

Avantage de l’isolation des combles aménagés : Cette méthode permet de réduire considérablement les déperditions de chaleur, mais aussi d’améliorer le confort thermique des espaces de vie sous le toit.

Dans le cas où vos combles ne sont pas aménagés, on parle de combles perdus. Même s’ils ne sont pas habitables, isoler les combles perdus reste essentiel pour éviter les pertes de chaleur par le toit.

L’avantage principal de l’isolation des combles perdus est son coût réduit et sa rapidité de mise en œuvre. En revanche, il est important de s’assurer que la ventilation des combles reste correcte pour éviter les problèmes d’humidité.

Les murs représentent environ 20 à 25 % des pertes thermiques d’une maison mal isolée. Une mauvaise isolation des murs peut entraîner des courants d’air froid et des sensations d’inconfort, surtout près des parois. Pour y remédier, il existe deux méthodes principales : l’isolation par l’intérieur et l’isolation par l’extérieur. Savoir comment bien isoler sa maison passe inévitablement par ces techniques, qui sont complémentaires aux autres interventions sur les combles ou les fenêtres.

L’isolation par l’intérieur est souvent privilégiée dans les maisons existantes, car elle permet d’intervenir sans modifier l’apparence extérieure du bâtiment. Cette solution est particulièrement adaptée pour les projets de rénovation où l’on souhaite isoler sa maison sans toucher à la façade.

L’avantage de cette technique est son coût relativement abordable et sa facilité de mise en œuvre. Cependant, elle réduit légèrement la surface habitable, ce qui peut être un inconvénient dans les petites pièces.

Si vous cherchez une solution plus performante, isoler les murs par l’extérieur est une option très intéressante, surtout lors d’une rénovation globale de la façade. Cette méthode permet de protéger les murs contre les intempéries tout en évitant les ponts thermiques.

Les avantages de l’isolation par l’extérieur sont nombreux : elle ne réduit pas la surface intérieure de la maison et elle traite les ponts thermiques efficacement. Cependant, son coût est généralement plus élevé et elle peut être soumise à des réglementations locales, notamment dans les zones protégées ou les quartiers historiques.

Après avoir traité les combles et les murs, il est important de s’intéresser aux fenêtres et portes, car elles sont responsables d’environ 10 à 15 % des déperditions de chaleur dans une maison mal isolée. Les fenêtres et portes sont des points sensibles, car elles présentent des surfaces vitrées et des jonctions avec les murs, qui sont souvent des points de faiblesse thermique. Une bonne isolation des ouvertures est donc cruciale pour limiter les pertes d’énergie et garantir une maison bien isolée.

Le vitrage est souvent l’élément le plus faible en termes d’isolation dans une maison. Les fenêtres à simple vitrage, par exemple, laissent passer énormément de chaleur en hiver et rendent les pièces plus froides. Il est donc primordial de remplacer ou améliorer l’isolation des fenêtres pour réduire ces pertes thermiques.

Bien isoler vos fenêtres contribue à une meilleure régulation de la température à l’intérieur de la maison, tout en réduisant les besoins de chauffage et de climatisation. Une attention particulière doit être portée aux jonctions entre les fenêtres et les murs, car ce sont des zones où se forment souvent des ponts thermiques.

Les portes d’entrée et les portes-fenêtres sont également des points d’entrée importants pour les déperditions de chaleur. Une porte mal isolée peut provoquer des courants d’air froid, ce qui réduit l’efficacité de votre chauffage et augmente vos factures d’énergie.

En prenant ces mesures pour vos portes et fenêtres, vous pouvez considérablement améliorer l’efficacité énergétique de votre maison, en réduisant les pertes thermiques par ces ouvertures.

Après avoir renforcé l’isolation des combles, des murs et des ouvertures, il reste une autre source potentielle de perte de chaleur : le sol. Environ 7 à 10 % de la chaleur d’une maison non isolée peut s’échapper par le sol, ce qui peut rendre certaines pièces plus froides, notamment au rez-de-chaussée. L’isolation du sol est donc une étape importante pour garantir une isolation complète et efficace de la maison.

Si votre maison est construite directement sur une dalle de béton, sans vide sanitaire ou cave, le sol peut être froid en hiver, car le béton conduit la chaleur vers le sol extérieur. Il existe plusieurs solutions pour améliorer l’isolation du sol dans ce cas.

Si votre maison dispose d’un vide sanitaire ou d’une cave, le sol du rez-de-chaussée peut être isolé par le dessous, directement sur la surface du vide ou du plafond de la cave.

L’isolation du sol contribue non seulement à améliorer le confort thermique, mais aussi à réduire les besoins de chauffage, surtout dans les maisons où le sol n’a pas été isolé lors de la construction.

1. Pourquoi est-il essentiel d’isoler sa maison correctement ?

Une bonne isolation permet de réduire les déperditions de chaleur, d’améliorer le confort thermique et de diminuer la consommation énergétique. Une maison bien isolée conserve mieux la chaleur en hiver et la fraîcheur en été, réduisant ainsi les besoins de chauffage et de climatisation.

2. Par où commencer pour isoler sa maison ?

Les combles sont souvent la première zone à isoler, car c’est par le toit que s’échappe la majorité de la chaleur. Ensuite, il est conseillé de s’occuper des murs, des fenêtres et des sols pour maximiser l’efficacité énergétique.

3. Quelle est la différence entre l’isolation par l’intérieur et l’isolation par l’extérieur ?

L’isolation par l’intérieur consiste à poser des matériaux isolants à l’intérieur des murs, ce qui est idéal pour les rénovations. L’isolation par l’extérieur implique de recouvrir les murs extérieurs avec une couche d’isolant, ce qui est plus efficace pour éliminer les ponts thermiques, mais plus coûteux et nécessite souvent des travaux plus lourds.

4. Quelle est l’efficacité du double vitrage pour isoler les fenêtres ?

Le double vitrage est une solution très efficace pour améliorer l’isolation thermique des fenêtres. Il réduit les pertes de chaleur en hiver et garde la maison plus fraîche en été. Le triple vitrage peut être encore plus performant, notamment dans les régions aux hivers très rigoureux.

5. Comment améliorer l’isolation d’une maison ancienne ?

Pour une maison ancienne, commencer par isoler les combles et les murs est crucial. Le remplacement des fenêtres et des portes par des modèles isolants, ainsi que l’ajout de joints d’étanchéité, sont aussi des moyens efficaces pour réduire les déperditions de chaleur.

6. Est-ce que l’isolation par soufflage des combles est efficace ?

Oui, l’isolation par soufflage, qui consiste à projeter un isolant en vrac comme la laine de roche ou la ouate de cellulose, est très efficace pour les combles perdus. Elle permet de combler tous les interstices, offrant une couverture thermique uniforme.

7. Faut-il un permis pour effectuer des travaux d’isolation par l’extérieur ?

Cela dépend des réglementations locales. Dans certaines communes, des autorisations peuvent être requises, notamment si la façade est modifiée ou si vous êtes dans une zone protégée. Il est conseillé de consulter votre mairie avant de commencer.

8. Comment isoler une maison en pierre sans altérer son aspect ?

Pour une maison en pierre, l’isolation par l’intérieur est souvent privilégiée afin de préserver l’aspect extérieur. Vous pouvez utiliser des isolants naturels comme la laine de bois ou le chanvre pour respecter le caractère authentique de la maison tout en améliorant son efficacité thermique.

9. Est-il possible de réduire les déperditions de chaleur sans gros travaux ?

Oui, il existe des solutions simples pour améliorer l’isolation sans entreprendre de gros travaux. Par exemple, installer des rideaux thermiques, poser des joints d’étanchéité sur les portes et fenêtres, ou utiliser des bas de portes pour éviter les courants d’air sont des solutions efficaces.

10. Comment choisir le meilleur isolant pour ma maison ?

Le choix de l’isolant dépend de plusieurs facteurs : la zone à isoler (combles, murs, sols), le budget, les performances thermiques souhaitées, et l’impact environnemental. Les matériaux comme la laine de verre, la laine de roche, et les isolants écologiques comme la ouate de cellulose ou le chanvre sont parmi les plus utilisés.

11. Quelle est la durée de vie d’un bon isolant ?

La durée de vie d’un isolant varie en fonction du matériau utilisé et de la qualité de l’installation. Un isolant correctement posé peut durer de 20 à 50 ans. Cependant, il est important de vérifier régulièrement l’état de l’isolant, surtout dans les zones exposées à l’humidité.

12. Faut-il isoler les sols pour éviter les déperditions de chaleur ?

Isoler le sol est particulièrement important si votre maison dispose d’un vide sanitaire ou si elle est construite directement sur une dalle en béton. Une isolation adéquate du sol permet de réduire la sensation de froid dans les pièces au rez-de-chaussée et améliore le confort global.

13. Les maisons en bois nécessitent-elles une isolation spécifique ?

Les maisons en bois offrent une bonne isolation naturelle, mais elles nécessitent néanmoins une isolation supplémentaire pour maximiser leur efficacité énergétique. L’ajout de matériaux isolants comme la laine de bois ou la fibre de cellulose entre les murs et dans les combles est conseillé.

14. L’isolation peut-elle aussi protéger contre la chaleur en été ?

Oui, une bonne isolation permet de protéger contre les variations de température. En été, elle garde la maison fraîche en empêchant la chaleur extérieure de pénétrer, réduisant ainsi la nécessité d’utiliser la climatisation.

15. Quel est le coût moyen pour isoler une maison ?

Le coût dépend de la superficie de la maison, des matériaux choisis et du type d’isolation (intérieure ou extérieure). L’isolation des combles coûte en moyenne entre 20 et 50 euros par mètre carré, tandis que l’isolation des murs par l’extérieur peut coûter entre 100 et 200 euros par mètre carré. Des aides financières peuvent aussi être disponibles pour réduire ces coûts.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.rs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Une petite clôture dans votre jardin peut être l’ajout parfait pour délimiter un espace, offrir une touche esthétique ou renforcer la sécurité de vos plantes et animaux de compagnie. Que ce soit pour un projet décoratif ou fonctionnel, l’installation d’une petite clôture est un projet accessible, même pour les bricoleurs débutants. Suivre quelques étapes simples vous permettra de réussir cette tâche rapidement et d’obtenir un résultat à la fois pratique et esthétique. Vous n’avez pas besoin d’être un expert en travaux pour poser une petite clôture dans votre jardin. Avec les bons outils, un peu de préparation et de méthode, vous pourrez délimiter votre espace avec efficacité.

Dans cet article, nous allons vous guider étape par étape pour installer une petite clôture dans votre jardin. Nous aborderons la préparation, le choix des matériaux et les techniques d’installation pour vous assurer un résultat impeccable et durable.

Avant d’installer votre petite clôture, la première étape essentielle consiste à bien préparer le terrain. Une préparation minutieuse vous évitera des soucis lors de la pose et garantira que votre petite clôture reste stable et en bon état à long terme.

La première décision à prendre est de déterminer où vous souhaitez installer votre petite clôture. Que ce soit pour délimiter une zone de votre jardin ou protéger un massif de fleurs, il est essentiel de choisir un emplacement précis.

Cette étape vous permet également de vous assurer que la petite palissade respecte les règles locales d’urbanisme ou les accords de voisinage, qui peuvent limiter la hauteur ou l’emplacement des clôtures dans certains cas.

Une fois l’emplacement choisi, il est crucial de préparer le sol pour accueillir les poteaux et la petite clôture de manière stable. Un sol mal préparé peut entraîner des problèmes de stabilité, voire l’effondrement de la clôture au fil du temps.

Une fois le terrain prêt, vous êtes prêt à passer à l’étape suivante : le choix des matériaux et des outils.

Le choix des matériaux est essentiel pour garantir que votre petite clôture soit à la fois esthétique et durable. En fonction de l’utilisation prévue, vous devrez opter pour des matériaux spécifiques qui correspondent à vos besoins et à l’environnement de votre jardin.

Il existe plusieurs types de petites clôtures, chacune adaptée à des usages différents. Voici quelques options courantes à envisager en fonction de vos besoins :

En fonction de votre budget et de l’aspect souhaité, choisissez le matériau qui répond le mieux à vos attentes. Prenez également en compte la durabilité, surtout si la petite palissade est exposée à des conditions climatiques difficiles.

L’installation de votre petite clôture nécessite des outils spécifiques, mais ne vous inquiétez pas : la plupart d’entre eux sont des outils courants que vous possédez probablement déjà.

Voici une liste des outils essentiels pour installer une petite clôture :

Une bonne préparation avec les bons outils vous évitera des retards et des ajustements de dernière minute. Assurez-vous d’avoir tout sous la main avant de commencer l’installation pour éviter de perdre du temps ou de faire des erreurs.

Une fois le terrain prêt et les matériaux sélectionnés, la prochaine étape est d’installer les poteaux qui serviront de base à votre petite clôture. Les poteaux sont essentiels à la stabilité de la structure, et il est important de les poser correctement pour éviter tout affaissement ou déséquilibre. Que vous choisissiez du bois, du métal ou du PVC, l’installation des poteaux doit être précise pour assurer un alignement parfait et une durabilité maximale de la clôture.

Avant de commencer à creuser, il est nécessaire de marquer l’emplacement de chaque poteau de votre clôture. Cette étape vous garantit un espacement régulier et vous aide à éviter les erreurs lors de l’installation.