Avoir une cuisine extérieure dans son jardin est un véritable atout pour profiter des beaux jours tout en cuisinant. Que ce soit pour organiser des barbecues en famille, des soirées entre amis ou simplement pour savourer un repas en plein air, cette installation vous offre la possibilité de prolonger l’espace de vie en extérieur. Cependant, réaliser ce type de projet demande une certaine expertise. De la conception à l’installation, plusieurs étapes doivent être soigneusement planifiées pour que votre cuisine extérieure soit à la fois fonctionnelle, durable et esthétiquement intégrée à votre environnement.

Mais qui contacter pour mener à bien ce projet ? Dans cet article, nous vous guiderons sur les différentes étapes à suivre et les professionnels à solliciter pour transformer votre jardin en un véritable espace de vie avec une cuisine extérieure adaptée à vos besoins.

Avant d’installer une cuisine extérieure, il est essentiel de bien planifier votre projet. Cela implique de réfléchir à l’emplacement idéal dans votre jardin, au type d’équipements dont vous aurez besoin, ainsi qu’à l’aménagement global pour optimiser l’espace. Une planification minutieuse vous évitera de commettre des erreurs coûteuses et garantira que votre cuisine extérieure répond parfaitement à vos attentes.

Le choix de l’emplacement est crucial pour assurer une utilisation pratique et agréable de votre cuisine extérieure. Vous devez tenir compte de plusieurs facteurs, notamment l’exposition au soleil, la proximité de la maison, et la configuration de votre jardin.

Une cuisine extérieure peut prendre de nombreuses formes, allant d’un simple barbecue avec un plan de travail à une véritable cuisine complète avec four, réfrigérateur et évier. Il est donc important de déterminer en amont les équipements dont vous aurez besoin pour que votre installation soit à la hauteur de vos attentes.

Une fois votre projet bien défini, il est temps de faire appel aux bons professionnels pour concrétiser votre cuisine extérieure. Ce type d’installation fait appel à plusieurs corps de métiers pour s’assurer que tout soit bien intégré dans votre jardin et fonctionne correctement.

Pour que votre cuisine extérieure s’intègre parfaitement à votre jardin, il peut être judicieux de faire appel à un architecte paysagiste. Ce professionnel est spécialisé dans l’aménagement des espaces extérieurs et peut vous aider à harmoniser votre cuisine avec l’ensemble de votre jardin. Son rôle est de veiller à ce que l’installation ne dénature pas l’environnement, mais au contraire, qu’elle l’embellisse.

Si votre projet de cuisine extérieure est assez élaboré, avec des équipements spécifiques (four, réfrigérateur, plan de cuisson), il est préférable de faire appel à un cuisiniste. Ce professionnel, spécialisé dans l’aménagement de cuisines, saura vous proposer des solutions adaptées à vos besoins et à vos contraintes.

L’installation d’une cuisine extérieure nécessite souvent des travaux de plomberie et d’électricité, notamment pour raccorder un évier, des appareils électroménagers, ou encore pour installer un éclairage adapté. Il est donc indispensable de faire appel à un plombier et un électricien qualifiés pour s’assurer que toutes les connexions sont réalisées dans le respect des normes de sécurité.

Dans certains cas, l’installation d’une cuisine extérieure peut nécessiter des travaux de maçonnerie, notamment pour créer une dalle en béton, construire un muret, ou encore ériger une pergola pour protéger votre espace de cuisine. Si tel est le cas, il est recommandé de faire appel à un maçon pour garantir des fondations solides.

Installer une cuisine extérieure dans votre jardin est un projet qui nécessite de prendre en compte plusieurs aspects techniques pour assurer la longévité et la fonctionnalité de l’installation. En dehors de l’aspect esthétique et des matériaux, il est essentiel de prévoir l’infrastructure qui permettra à votre cuisine de plein air de fonctionner de manière optimale tout en résistant aux conditions extérieures. Des raccordements d’eau et d’électricité aux matériaux résistants aux intempéries, chaque élément doit être pensé pour garantir une utilisation agréable et durable.

L’un des éléments clés d’une cuisine extérieure est l’eau, que ce soit pour alimenter un évier ou pour d’autres équipements comme un lave-vaisselle ou un robinet extérieur. C’est ici que l’intervention d’un plombier qualifié devient indispensable. Ce professionnel se chargera de la création d’un réseau de canalisations capable d’alimenter la cuisine tout en garantissant une évacuation efficace des eaux usées. De plus, il veillera à respecter les normes spécifiques liées à l’installation extérieure pour éviter tout risque de fuite ou d’endommagement dû aux intempéries.

Outre l’eau, l’électricité joue également un rôle essentiel dans le bon fonctionnement de votre cuisine de plein air. Qu’il s’agisse d’alimenter un réfrigérateur, une plancha ou simplement d’éclairer l’espace, une installation électrique fiable et sécurisée est indispensable. L’intervention d’un électricien qualifié sera nécessaire pour s’assurer que toutes les connexions électriques sont réalisées conformément aux normes de sécurité, en particulier dans un environnement extérieur où les risques d’humidité sont plus élevés.

Les matériaux que vous choisirez pour votre cuisine extérieure doivent être résistants aux intempéries et aux conditions extérieures. Contrairement à une cuisine intérieure, cette installation sera exposée aux changements de température, à la pluie, au vent et parfois même à la neige. Il est donc crucial de sélectionner des matériaux durables, faciles à entretenir et capables de résister à l’épreuve du temps.

Une cuisine de plein air bien conçue doit également inclure une protection contre les intempéries. Que ce soit pour se protéger du soleil en été ou de la pluie à l’automne, il est judicieux d’installer une structure qui abritera à la fois vos équipements et votre espace de travail. Cela prolongera la durée de vie de vos installations et vous permettra de cuisiner en toute sérénité, quelles que soient les conditions météorologiques.

Une fois l’installation technique de votre cuisine extérieure achevée, il est temps de penser aux finitions et à la personnalisation de l’espace. Les finitions sont la touche finale qui rendra votre cuisine de plein air non seulement fonctionnelle, mais aussi accueillante et agréable à utiliser. Cela inclut à la fois les éléments décoratifs, mais aussi les accessoires pratiques qui faciliteront votre quotidien.

L’aspect visuel de votre cuisine extérieure est tout aussi important que sa fonctionnalité. Un espace bien aménagé vous encouragera à utiliser votre cuisine plus souvent, tout en créant une ambiance conviviale pour vos invités. Du choix du mobilier à la disposition des éléments décoratifs, chaque détail compte pour créer une cuisine extérieure harmonieuse et chaleureuse.

Outre l’équipement de base, comme le barbecue ou la plancha, vous pouvez ajouter des accessoires qui rendront l’utilisation de votre cuisine extérieure encore plus pratique. Ces petits détails feront toute la différence lors de vos moments de cuisine en plein air.

Pour garantir la longévité de votre cuisine extérieure, un entretien régulier est indispensable. Cela inclut le nettoyage des surfaces, la vérification des équipements et la protection des matériaux contre les intempéries.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

L’installation d’une clôture est souvent nécessaire pour sécuriser une propriété, protéger des espaces privés ou simplement délimiter un terrain. Que ce soit pour des raisons esthétiques, pratiques ou pour respecter des normes légales, une clôture bien posée peut faire toute la différence. Cependant, ce projet peut vite devenir complexe si vous ne savez pas qui contacter pour le réaliser correctement. De la sélection des matériaux à la pose, en passant par les autorisations nécessaires, plusieurs facteurs doivent être pris en compte pour que votre clôture réponde à vos besoins et s’intègre parfaitement à votre environnement.

Dans cet article, nous allons explorer en détail les différentes étapes pour installer une clôture et déterminer à quel professionnel vous devez faire appel. Nous aborderons aussi les points essentiels à vérifier avant de démarrer ce type de projet pour garantir un résultat durable et conforme aux normes.

Avant même de penser à l’installation, il est essentiel de choisir le bon type de clôture en fonction de vos besoins spécifiques. Chaque matériau et style de clôture présente des avantages et des inconvénients, et votre décision dépendra de plusieurs critères, tels que l’esthétique recherchée, la durabilité, l’entretien et, bien sûr, le budget.

La clôture en bois est un choix populaire pour ceux qui souhaitent une clôture à la fois esthétique et fonctionnelle. Le bois s’intègre parfaitement dans des environnements naturels et offre une grande variété de styles, du simple piquet aux panneaux plus travaillés. Cependant, le bois nécessite un entretien régulier pour résister aux intempéries et à l’usure du temps.

Si vous cherchez une option facile à entretenir, la clôture en PVC pourrait être la solution idéale. Ce matériau est léger, résistant aux intempéries et ne nécessite pratiquement aucun entretien. De plus, il est disponible dans une variété de couleurs et de styles pour s’adapter à différents environnements.

Pour ceux qui privilégient la sécurité et la durabilité, une clôture en métal est un excellent choix. Disponible en acier, en fer forgé ou en aluminium, ce type de clôture est robuste et résistant aux chocs, tout en offrant un style souvent plus décoratif ou minimaliste selon vos préférences.

Le composite est un matériau hybride composé de bois recyclé et de plastique. Il combine l’esthétique naturelle du bois avec la durabilité et la résistance du PVC, tout en nécessitant peu d’entretien. Ce type de clôture est parfait pour ceux qui veulent allier design et praticité.

Une fois le type de clôture choisi, il est crucial de savoir à qui faire appel pour assurer une installation de qualité. Bien que certaines personnes décident d’installer leur clôture elles-mêmes, cela peut rapidement devenir un projet complexe nécessitant des outils spécifiques et des compétences en construction.

Les paysagistes sont souvent sollicités pour l’installation de clôtures, notamment si celle-ci s’intègre dans un projet global d’aménagement extérieur. Ils peuvent vous conseiller sur le type de clôture à choisir en fonction de la configuration de votre terrain et s’assurer que la pose est faite correctement.

Certaines entreprises se consacrent exclusivement à l’installation de clôtures. Elles disposent souvent d’une grande variété de matériaux et de styles, ainsi que de l’expertise nécessaire pour installer des clôtures de tout type.

Dans certains cas, notamment pour des clôtures nécessitant un muret ou des fondations en béton, il peut être nécessaire de faire appel à un maçon pour la première phase de l’installation. Les maçons peuvent également intervenir pour des clôtures en pierre ou en brique, qui nécessitent un savoir-faire spécifique.

Si vous avez un budget plus serré, ou si votre projet de clôture est de petite envergure (par exemple, une simple clôture de jardin), vous pouvez faire appel à des bricoleurs qualifiés. Ce type de professionnel est capable de poser des clôtures simples, mais n’aura peut-être pas l’expertise pour des installations complexes.

Lorsque vous avez choisi le type de barrière qui convient le mieux à vos besoins, il est essentiel de préparer soigneusement le terrain avant de procéder à l’installation. Une clôture correctement posée repose sur des fondations solides, une planification minutieuse et la prise en compte des spécificités du terrain. La préparation de votre projet de délimitation extérieure ne doit pas être prise à la légère, car elle détermine la durabilité et la stabilité de la structure.

Avant de poser une barrière, il est impératif de bien délimiter la zone où elle sera installée. Cela peut sembler évident, mais c’est une étape cruciale pour éviter les litiges de voisinage ou les erreurs de placement qui pourraient nécessiter des ajustements coûteux par la suite.

L’installation d’une barrière n’est pas toujours libre de contraintes. Dans certaines régions, vous devrez obtenir des autorisations avant de débuter les travaux. Il est important de vous informer auprès de la mairie ou des autorités locales pour éviter toute mauvaise surprise.

La durabilité de votre barrière dépend en grande partie de la qualité de la préparation du sol. Avant de commencer l’installation, il est nécessaire de préparer correctement le terrain pour garantir que la structure sera stable et résistera aux conditions climatiques et aux éventuels mouvements du sol.

Le type de fondation que vous choisirez pour votre barrière dépendra du matériau et de la taille de la structure, ainsi que des caractéristiques du terrain. Une palissade bien ancrée dans le sol résistera mieux aux intempéries, aux vents violents et aux mouvements de terrain.

Une fois toutes les étapes préparatoires achevées, l’installation de votre barrière peut enfin commencer. Cette phase requiert des compétences techniques et de la précision pour garantir un résultat à la fois esthétique et fonctionnel. Selon le type de barrière que vous avez choisi, les étapes d’installation peuvent varier, mais certains principes de base restent les mêmes pour garantir une pose solide et durable.

Les poteaux de support sont les éléments clés de la stabilité de votre barrière. Ils doivent être posés avec soin, car ils constituent l’ossature sur laquelle seront fixés les panneaux ou les grillages.

Une fois les poteaux de support solidement fixés, vous pouvez commencer à poser les panneaux ou les grillages de votre barrière. Cette étape doit être réalisée avec précision pour garantir que la clôture sera esthétique et résistante.

Une fois l’installation des panneaux ou du grillage terminée, il est important de procéder aux finitions et de vérifier que tout est en place pour garantir la longévité de votre barrière.

L’installation est terminée, mais il est essentiel d’entretenir régulièrement votre barrière pour qu’elle reste en bon état. Chaque type de clôture nécessite des soins spécifiques en fonction du matériau choisi.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

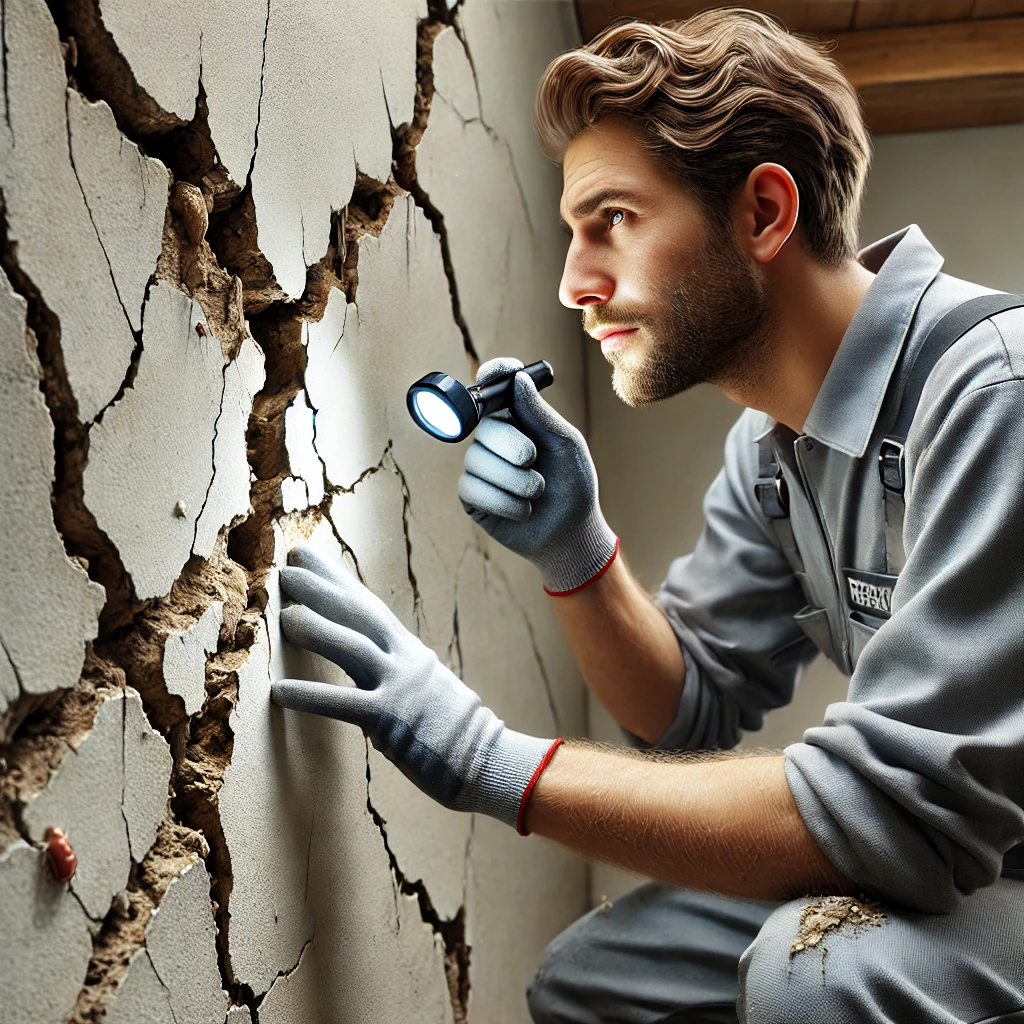

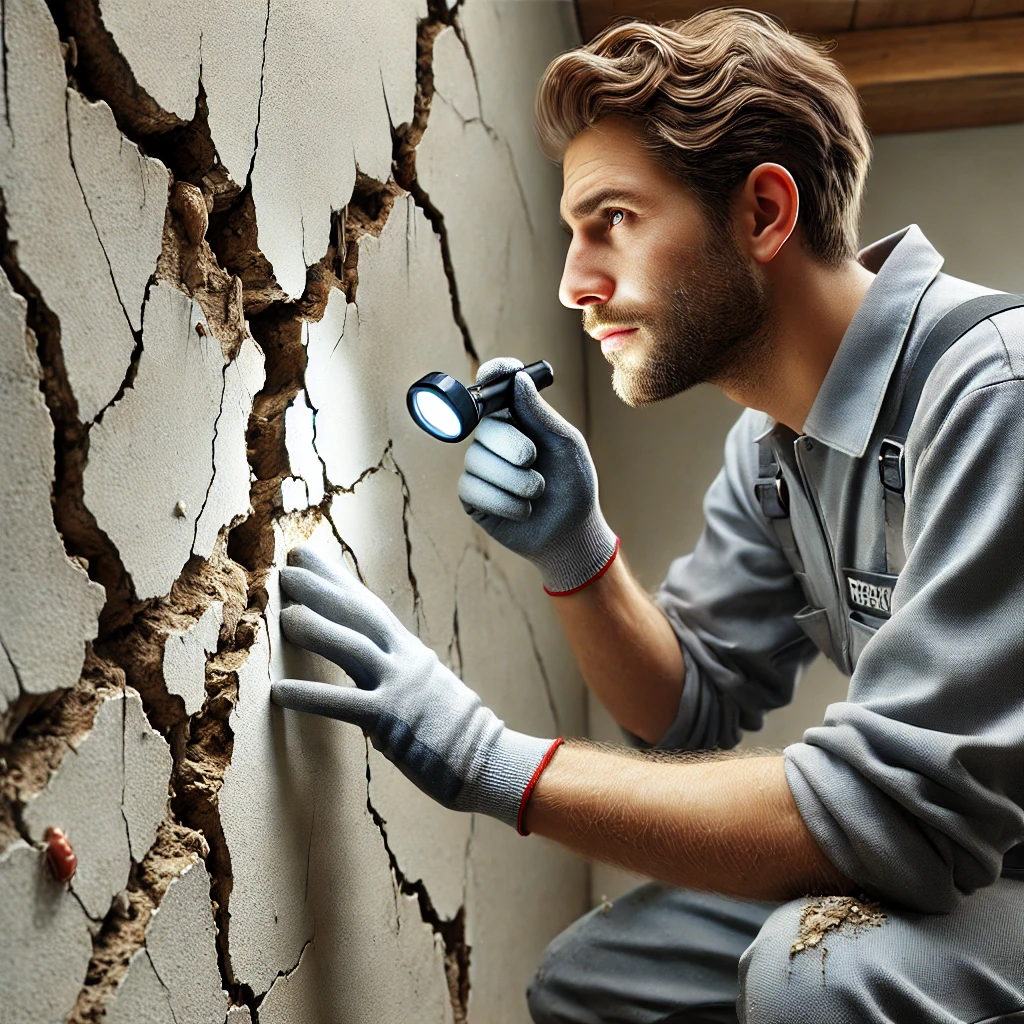

Lorsque l’hiver frappe, votre carrelage extérieur est particulièrement vulnérable. Les températures glaciales, combinées à l’humidité, peuvent causer des dommages importants à vos surfaces extérieures. Le gel peut provoquer des fissures, un décollement des carreaux, et même une détérioration progressive de la fondation sous le carrelage. Si vous constatez que votre carrelage extérieur est endommagé après l’hiver, il est essentiel de prendre des mesures rapides pour éviter que la situation ne s’aggrave et ne devienne plus coûteuse à réparer.

Dans cet article, nous explorerons les étapes à suivre pour identifier les dommages causés par le gel, comprendre pourquoi ils se produisent et comment réagir efficacement pour réparer ou remplacer votre carrelage extérieur. De plus, nous partagerons des conseils pour prévenir ces dommages à l’avenir.

Les variations de température, surtout durant les saisons froides, sont l’une des principales causes de dégradation du carrelage extérieur. Le gel affecte les matériaux utilisés pour les surfaces extérieures en raison du processus de dilatation et de contraction. Lorsqu’il gèle, l’eau infiltrée dans les microfissures du carrelage se dilate, exerçant une pression sur les carreaux et les matériaux sous-jacents, ce qui entraîne des fissures ou un décollement. Ces phénomènes sont particulièrement fréquents dans les régions où les hivers sont rigoureux.

L’une des premières étapes dans l’endommagement du carrelage extérieur par le gel est l’infiltration d’eau dans de petites fissures. Même les plus petites fissures peuvent poser un problème lorsque les températures chutent en dessous de zéro. Lorsque l’eau gèle, elle se dilate d’environ 9 %, ce qui peut exercer une pression énorme sur le carrelage et ses joints.

Un autre facteur fréquent des dommages causés par le gel au carrelage extérieur est l’utilisation de matériaux inadaptés pour un usage en extérieur. Tous les carrelages ne sont pas conçus pour résister aux intempéries, et certains peuvent être trop poreux ou fragiles pour supporter les rigueurs de l’hiver.

Parfois, les dommages causés au carrelage extérieur par le gel sont dus à une mauvaise installation dès le départ. Une pose de carrelage mal exécutée peut créer des espaces où l’eau peut s’infiltrer, ce qui aggrave les effets du gel. Un manque d’étanchéité dans les couches sous-jacentes peut également entraîner une infiltration d’eau dans la base du carrelage, ce qui affaiblit la structure globale.

Avant de procéder à toute réparation, il est essentiel d’identifier correctement les signes de dommages causés par le gel à votre carrelage extérieur. Certains signes peuvent être évidents, comme des fissures visibles ou des carreaux décollés, tandis que d’autres peuvent nécessiter une inspection plus approfondie.

Le premier signe de dommages causés par le gel est généralement visible à l’œil nu. Si vous remarquez que certains de vos carreaux extérieurs sont fissurés, déformés ou que leurs bords se sont soulevés, il est probable que le gel en soit la cause.

Les dommages causés par le gel ne se limitent pas toujours aux carreaux eux-mêmes. Les joints entre les carreaux et l’étanchéité de la surface peuvent également être affectés. Un joint endommagé ou fissuré permet à l’eau de s’infiltrer plus facilement, aggravant les dégâts.

En plus des fissures et des joints endommagés, une déformation de la surface carrelée peut également indiquer que le gel a causé des dommages sous-jacents. Si la surface du carrelage extérieur semble inégale, avec des zones où les carreaux semblent avoir « bougé », cela pourrait être un signe de dégâts plus profonds.

Enfin, il est important de vérifier la stabilité de vos carreaux en marchant dessus. Si certains carreaux sont instables ou semblent se déplacer sous vos pieds, cela peut indiquer que la colle ou le mortier qui les maintient en place a été compromis par l’humidité et le gel.

Une fois les dommages identifiés sur votre carrelage extérieur, il est essentiel de procéder à des réparations pour restaurer l’esthétique et la fonctionnalité de la surface. L’ampleur des réparations dépendra de la gravité des dégâts. Si certains carreaux sont simplement fissurés ou desserrés, vous pourrez peut-être les remplacer individuellement. Cependant, si les dommages sont plus étendus et affectent la structure sous-jacente, une réfection plus complète sera nécessaire. Voici comment procéder pour réparer le carrelage extérieur endommagé par le gel.

Le premier réflexe lorsqu’on découvre des fissures ou des cassures sur un carrelage extérieur est de remplacer les carreaux endommagés. Le remplacement ponctuel permet de limiter l’étendue des réparations sans avoir à refaire toute la surface. Cependant, il est crucial d’utiliser le bon type de carreau pour éviter que le problème ne se reproduise.

Lorsque les joints de votre carrelage extérieur sont fissurés ou endommagés, ils permettent à l’eau de s’infiltrer sous les carreaux, ce qui aggrave les effets du gel. Il est donc crucial de réparer ou de remplacer les joints défectueux pour éviter des problèmes à long terme.

Réparer les dommages causés par le gel sur votre carrelage extérieur est une étape cruciale, mais il est tout aussi important de prendre des mesures pour prévenir de futurs problèmes. En adoptant quelques bonnes pratiques et en utilisant des matériaux adaptés, vous pouvez protéger efficacement vos surfaces extérieures des effets destructeurs du gel.

La première ligne de défense contre les dommages causés par le gel est de choisir des carreaux spécialement conçus pour résister aux conditions hivernales rigoureuses. Ces carreaux sont généralement plus denses et moins poreux, ce qui signifie qu’ils absorbent moins d’eau, réduisant ainsi le risque de fissures dues au gel.

Même avec des carreaux résistants au gel, il est recommandé d’appliquer un traitement hydrofuge sur votre carrelage extérieur pour renforcer leur protection contre l’eau et l’humidité. Ce traitement agit comme une barrière qui empêche l’eau de pénétrer dans les matériaux, réduisant ainsi les risques de gel.

Un drainage efficace est essentiel pour éviter que l’eau ne stagne sur ou sous votre carrelage extérieur. L’eau stagnante est une source majeure de problèmes lorsque les températures chutent, car elle peut pénétrer sous les carreaux et geler, provoquant des fissures et des soulèvements.

Enfin, un entretien régulier est la clé pour prolonger la durée de vie de votre carrelage extérieur et éviter les dommages causés par le gel. L’accumulation de saleté, de mousse ou de feuilles mortes peut obstruer les joints et retenir l’humidité, augmentant ainsi les risques de gel.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Lorsque vos prises électriques commencent à chauffer de manière anormale, cela peut être le signe d’un danger imminent. Ignorer ce problème peut entraîner des conséquences graves, allant d’une panne du système électrique à un incendie domestique. Une prise électrique ne doit jamais atteindre une température excessive. Si vous constatez que l’une de vos prises chauffe, il est crucial d’agir immédiatement pour diagnostiquer et résoudre le problème avant qu’il ne prenne de l’ampleur.

Dans cet article, nous allons explorer les raisons pour lesquelles une prise peut chauffer, ce que cela peut révéler sur votre installation électrique, et qui contacter pour assurer la sécurité de votre foyer. Nous couvrirons également les démarches à suivre pour éviter que cette situation ne se reproduise à l’avenir.

Une prise électrique qui chauffe est un indicateur qu’il y a un problème dans votre installation électrique. Différentes causes peuvent expliquer ce phénomène, et chacune doit être abordée rapidement pour garantir votre sécurité. L’accumulation de chaleur autour d’une prise peut être causée par plusieurs facteurs, allant du simple surchargement à des problèmes plus graves liés à l’installation électrique.

L’une des causes les plus fréquentes de la surchauffe des prises est la surcharge électrique. Chaque prise électrique a une capacité maximale en termes de watts ou d’ampères. Si vous branchez trop d’appareils à la même prise, vous risquez de dépasser cette capacité, ce qui entraîne une accumulation de chaleur dangereuse.

Si vous constatez que vos prises sont chaudes au toucher, que vos appareils s’éteignent soudainement ou que votre disjoncteur saute fréquemment, cela pourrait indiquer une surcharge électrique. Dans ce cas, il est recommandé de débrancher certains appareils pour réduire la charge sur la prise.

Un autre facteur commun qui peut causer la surchauffe d’une prise est un mauvais contact électrique. Cela se produit lorsque les connexions à l’intérieur de la prise ou du câblage sont lâches ou mal faites. Lorsque le courant électrique ne circule pas correctement, cela peut entraîner une accumulation de chaleur.

Outre la chaleur anormale, un mauvais contact peut également se manifester par des grésillements ou des crépitements lorsque vous branchez ou débranchez un appareil. Si vous observez l’un de ces signes, il est essentiel de cesser d’utiliser la prise et de la faire inspecter par un électricien.

Un défaut dans le câblage de votre maison, ou des prises, peut également être à l’origine de la surchauffe des prises électriques. Il s’agit d’un problème plus complexe, mais qui peut survenir si votre système électrique est vétuste ou mal entretenu.

Si une prise devient régulièrement chaude ou si vous constatez des fluctuations dans la puissance de vos appareils, cela pourrait indiquer un problème de câblage. Dans ce cas, il est recommandé de faire vérifier l’ensemble du circuit électrique par un professionnel.

Maintenant que vous avez une meilleure idée des raisons pour lesquelles une prise électrique peut chauffer, il est important de savoir comment réagir pour éviter des dommages ou des incidents plus graves. Dans certains cas, des mesures simples peuvent suffire, tandis que dans d’autres, l’intervention d’un électricien qualifié sera nécessaire.

Si vous avez identifié une surcharge comme cause probable du chauffage de votre prise, la première étape consiste à réduire le nombre d’appareils branchés. Voici quelques conseils pour éviter la surcharge :

Lorsque plusieurs appareils sont branchés sur une même prise, débranchez certains d’entre eux pour réduire la charge. Vous pouvez également répartir les appareils sur plusieurs prises pour équilibrer la demande en électricité.

Pour protéger vos prises contre la surcharge, il est recommandé d’utiliser des multiprises dotées de disjoncteurs. Ces dispositifs couperont automatiquement l’alimentation en cas de surcharge, évitant ainsi toute surchauffe ou incident.

Assurez-vous que la prise utilisée est capable de supporter la puissance des appareils qui y sont branchés. La plupart des prises domestiques peuvent supporter jusqu’à 16 ampères, soit environ 3 500 watts. Si vous utilisez des appareils à forte consommation d’énergie, vérifiez les spécifications pour éviter de surcharger le circuit.

Si vous soupçonnez que la prise elle-même est défectueuse en raison d’un mauvais contact ou d’une usure excessive, il est préférable de la remplacer. Un électricien qualifié pourra vous aider à déterminer si la prise doit être réparée ou remplacée entièrement.

Remplacer une prise électrique peut sembler simple, mais il est toujours préférable de faire appel à un professionnel. Un électricien certifié pourra non seulement remplacer la prise de manière sûre, mais aussi inspecter le câblage pour s’assurer qu’il n’y a pas d’autres problèmes sous-jacents.

Si vous pensez que le problème est lié au câblage ou à l’installation électrique, il est essentiel de faire appel à un électricien pour effectuer une inspection approfondie.

Un électricien pourra vérifier l’état des circuits qui alimentent vos prises et s’assurer que les fils sont en bon état. Si des fils sont trop anciens, mal isolés ou de mauvaise qualité, il peut être nécessaire de refaire une partie du câblage.

Dans les maisons anciennes, le système électrique peut ne pas être adapté aux exigences modernes en matière de consommation d’énergie. Si tel est le cas, il peut être nécessaire de mettre à jour l’ensemble de l’installation pour éviter des surcharges et garantir une utilisation sécurisée des prises électriques.

Une prise électrique qui chauffe n’est jamais un bon signe. Au-delà du simple inconfort ou de la gêne temporaire, laisser ce problème persister peut entraîner des risques sérieux pour votre sécurité domestique et l’intégrité de votre installation électrique. Une prise chaude est souvent le symptôme de problèmes plus profonds dans le réseau électrique de votre maison. Ignorer cette situation peut transformer un problème mineur en une situation dangereuse, voire catastrophique.

L’un des dangers les plus graves liés à une prise électrique qui chauffe est le risque d’incendie. Le surchauffement d’une prise est généralement causé par une mauvaise circulation du courant électrique. Cela entraîne une accumulation de chaleur, qui peut finir par enflammer les matériaux inflammables environnants, comme les rideaux, les meubles, ou même les murs eux-mêmes.

Pour éviter un incendie domestique, il est essentiel d’agir dès les premiers signes de surchauffe d’une prise électrique. Si la prise est anormalement chaude ou si elle présente des signes visuels de brûlure (noircissement, odeur de plastique brûlé), éteignez immédiatement l’alimentation électrique de cette prise et contactez un électricien.

Outre le risque d’incendie, une prise électrique qui chauffe peut également endommager les appareils qui y sont branchés ainsi que votre installation électrique dans son ensemble. Les composants internes des appareils, tout comme les circuits électriques, sont conçus pour fonctionner à une température stable. Lorsque cette température est dépassée en raison d’une prise défectueuse, cela peut compromettre la longévité et le bon fonctionnement des équipements.

Les appareils branchés sur une prise défectueuse peuvent subir des dommages irréversibles. Lorsque l’électricité ne circule pas correctement, elle peut provoquer des fluctuations de tension, qui peuvent « griller » les composants internes sensibles des appareils électroniques tels que :

Réparer ou remplacer des appareils endommagés par une prise qui chauffe peut rapidement devenir coûteux. Les appareils électroniques sensibles peuvent être très onéreux à réparer et, dans certains cas, les dommages causés peuvent être irréversibles, nécessitant un remplacement complet.

Une prise électrique qui surchauffe n’est souvent que la partie visible d’un problème plus vaste. En laissant une prise défectueuse continuer à chauffer, vous exposez tout votre système électrique à une usure prématurée. Les câbles, disjoncteurs et autres composants électriques ne sont pas conçus pour résister à une chaleur excessive pendant de longues périodes.

Les disjoncteurs sont conçus pour couper le courant lorsque la charge sur un circuit dépasse la limite sécuritaire. Cependant, une prise qui chauffe en raison de mauvais contacts ou de surcharges répétées peut solliciter les disjoncteurs de manière excessive, réduisant leur efficacité au fil du temps. Un disjoncteur usé risque de ne plus fonctionner correctement en cas de surcharge, ce qui peut entraîner des dangers accrus dans l’ensemble du système.

Les câbles électriques sont conçus pour supporter une certaine charge en fonction de leur taille et de leur matériau. Si une prise électrique continue de chauffer en raison d’une surcharge ou d’un câblage défectueux, les câbles peuvent commencer à se dégrader sous l’effet de la chaleur. Cette dégradation augmente la résistance dans les fils, ce qui, à son tour, entraîne encore plus de chaleur, aggravant le problème.

Si le problème d’une prise électrique qui chauffe n’est pas corrigé à temps, cela peut également affecter la valeur de votre propriété. Une maison présentant des problèmes électriques non résolus sera non seulement moins attrayante pour les acheteurs potentiels, mais elle pourrait également entraîner des réparations coûteuses avant une vente.

Lors de la vente d’une propriété, une inspection électrique est souvent effectuée pour s’assurer que toutes les installations sont conformes aux normes de sécurité. Une prise défectueuse ou un câblage endommagé pourrait entraîner un rapport défavorable, forçant les propriétaires à entreprendre des réparations avant la vente.

Face à une prise électrique qui chauffe, la meilleure solution est souvent de faire appel à un professionnel pour évaluer la situation et effectuer les réparations nécessaires. Savoir quand faire appel à un électricien est crucial pour garantir la sécurité de votre installation électrique et éviter des coûts de réparation encore plus élevés à l’avenir.

Un certain nombre de signes indiquent qu’il est temps de faire appel à un électricien pour inspecter et réparer une prise électrique qui chauffe. Si l’un de ces symptômes apparaît, il est impératif de ne pas retarder l’intervention d’un professionnel.

Un électricien qualifié peut non seulement résoudre les problèmes immédiats, mais aussi identifier les problèmes sous-jacents dans votre installation électrique qui pourraient passer inaperçus. Faire appel à un professionnel garantit que les réparations sont effectuées en toute sécurité, conformément aux normes en vigueur.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

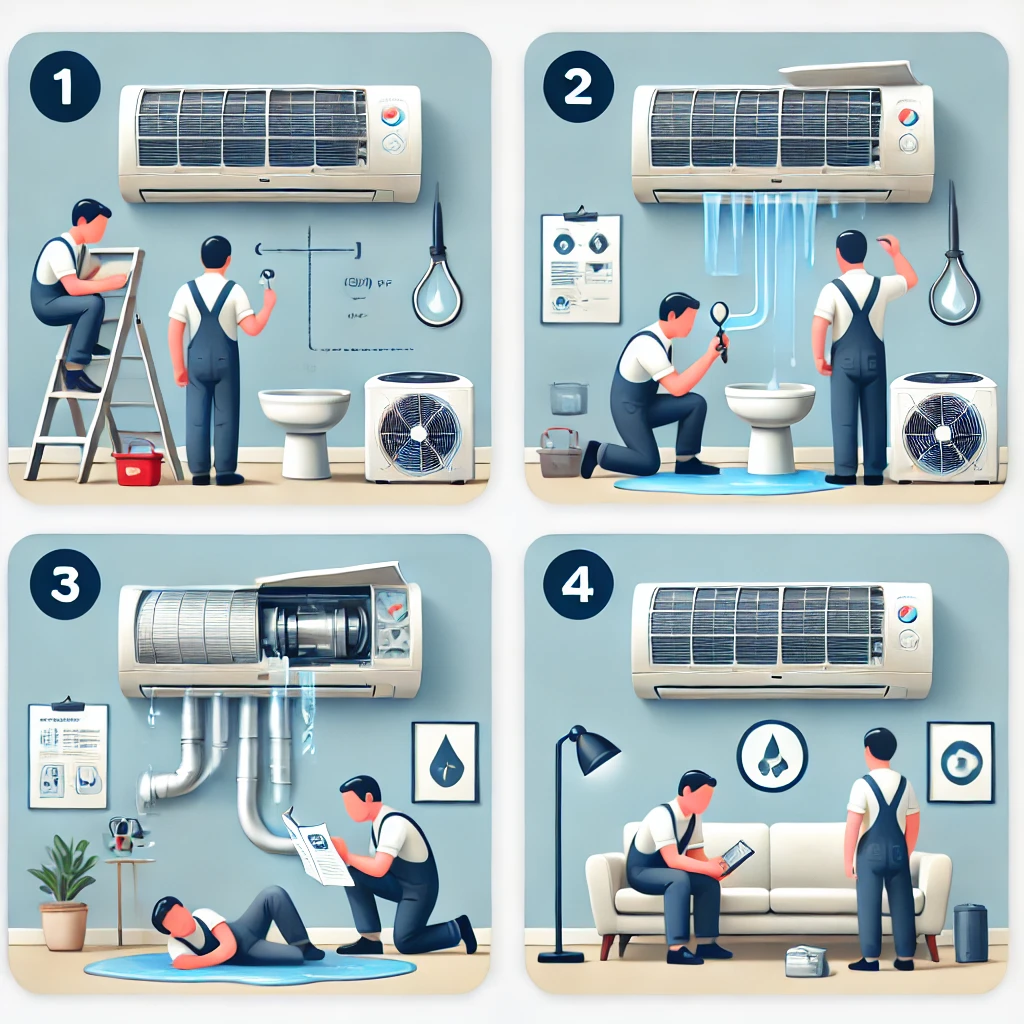

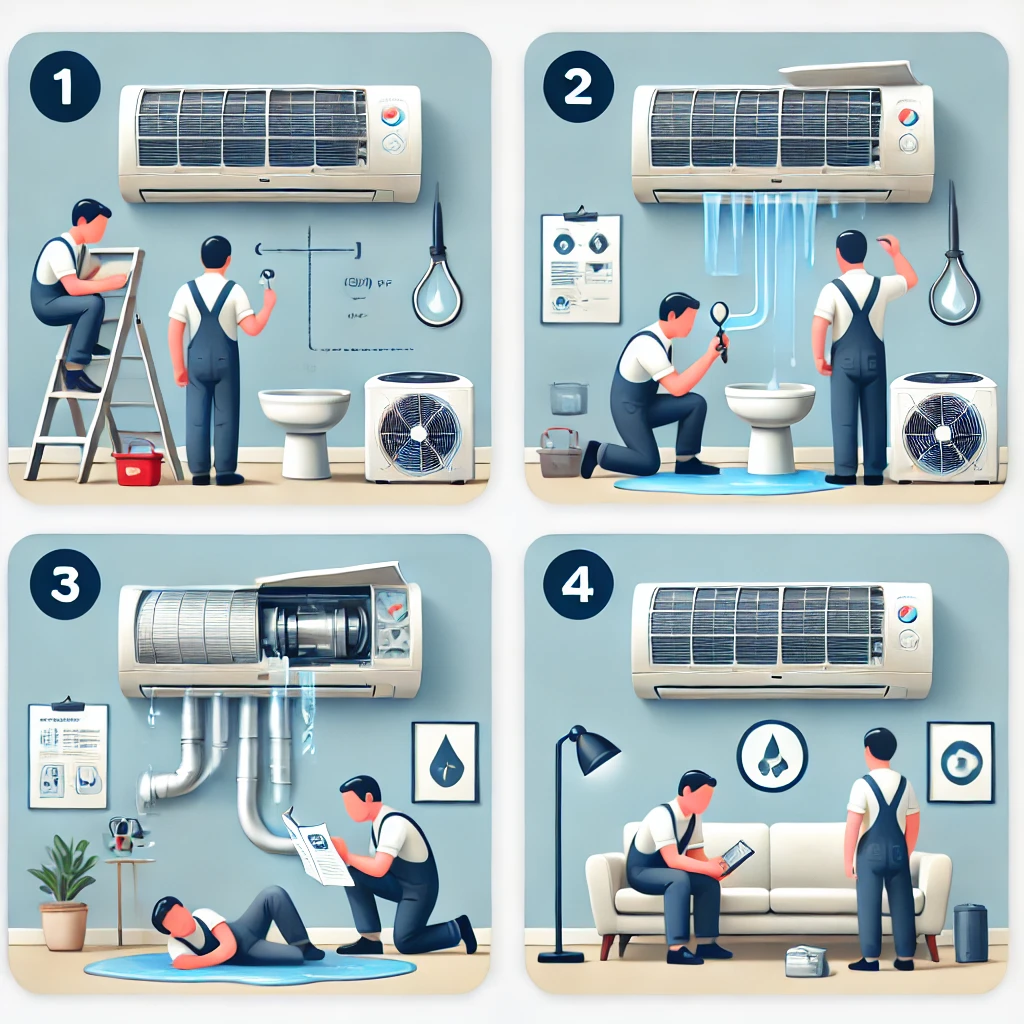

Une climatisation qui fuit peut être un véritable casse-tête, surtout pendant les périodes de forte chaleur où vous en avez le plus besoin. Les fuites d’eau peuvent être dues à différents problèmes, allant d’une simple obstruction du système de drainage à des défaillances plus sérieuses. Une fuite non résolue peut causer des dommages à votre maison, endommager le système lui-même, voire créer des risques de moisissures.

Alors, comment réagir lorsqu’on découvre que sa climatisation commence à fuir ? Que faire pour identifier le problème et éviter des réparations coûteuses à l’avenir ? Cet article vous guidera à travers les étapes nécessaires pour diagnostiquer, comprendre et réparer une climatisation qui fuit, tout en vous aidant à déterminer à quel moment il est nécessaire de faire appel à un professionnel.

Avant d’essayer de réparer une fuite de climatisation, il est essentiel de comprendre ce qui la cause. Plusieurs facteurs peuvent provoquer une fuite d’eau, et chaque problème nécessite une approche spécifique. En examinant attentivement le système de climatisation, vous pourrez identifier les signes qui indiquent la source du problème.

L’une des causes les plus courantes de fuites dans une climatisation est un problème au niveau du système de drainage. En effet, le rôle d’un climatiseur est de refroidir l’air, mais en même temps, il produit de l’humidité qui doit être évacuée à travers un tuyau ou un bac de condensation. Lorsque ce système de drainage est obstrué ou défectueux, l’eau ne s’évacue plus correctement et finit par fuir à l’intérieur de votre maison.

Un filtre à air sale ou obstrué peut aussi causer des fuites dans un système de climatisation. En effet, un filtre encrassé empêche l’air de circuler correctement dans l’unité, ce qui peut entraîner un gel de l’évaporateur. Lorsque cet évaporateur dégèle, l’eau se forme rapidement et peut déborder du bac de condensation, causant une fuite.

Le réfrigérant, aussi appelé liquide frigorigène, est un élément clé du système de refroidissement de votre climatisation. S’il y a une fuite ou si le niveau de réfrigérant est trop bas, cela peut entraîner des problèmes majeurs, y compris des fuites d’eau.

Une mauvaise installation de la climatisation peut également être à l’origine de fuites. Par exemple, si l’unité n’est pas correctement inclinée, l’eau ne peut pas s’écouler correctement vers le tuyau de drainage, provoquant ainsi des débordements. De plus, un entretien négligé de l’unité, notamment le manque de nettoyage régulier du bac de condensation, peut entraîner des problèmes d’accumulation d’eau.

Une fois la cause identifiée, il est possible d’appliquer des solutions adaptées pour réparer la fuite. Bien que certaines interventions puissent être effectuées par vous-même, il est parfois nécessaire de faire appel à un professionnel pour assurer une réparation efficace et durable. Voici quelques étapes et conseils pour réparer une climatisation qui fuit.

Un entretien régulier de votre climatisation est essentiel pour éviter les fuites. La première chose à faire lorsque vous constatez une fuite est de nettoyer le filtre à air et de vérifier le système de drainage.

Le filtre à air doit être nettoyé régulièrement pour éviter l’accumulation de poussière et garantir une bonne circulation d’air dans le système.

Le système de drainage peut se boucher avec le temps en raison de l’accumulation de saleté, de moisissures ou de débris. Un simple nettoyage du tuyau d’évacuation peut résoudre le problème.

Un faible niveau de réfrigérant peut provoquer des fuites d’eau en raison du gel de l’évaporateur. Si vous suspectez que le réfrigérant est en cause, il est préférable de faire appel à un professionnel.

Vous pouvez vérifier si le niveau de réfrigérant est bas en observant certains signes comme un manque de froid, un fonctionnement continu du climatiseur sans refroidissement efficace, ou du givre visible sur les tuyaux de l’unité intérieure.

Le bac de condensation recueille l’eau produite par l’unité pendant son fonctionnement. Si ce bac est fissuré ou plein, il devra être réparé ou remplacé.

Un bac de condensation fissuré provoque une accumulation d’eau sous l’unité. Si vous constatez une telle fuite, vérifiez l’intégrité du bac et assurez-vous qu’il n’est pas trop usé.

Si l’unité est mal installée et qu’elle n’est pas suffisamment inclinée pour permettre l’évacuation de l’eau, cela peut entraîner des fuites. Vérifiez que votre climatisation est correctement positionnée.

Une fois que la fuite est réparée, il est essentiel de prendre des mesures pour prévenir les futurs problèmes. Les systèmes de refroidissement, comme toute autre installation, nécessitent un entretien régulier pour fonctionner de manière optimale et éviter les désagréments tels que les fuites d’eau. En adoptant quelques pratiques simples, vous pouvez prolonger la durée de vie de votre unité de climatisation et éviter de futurs tracas.

L’entretien de votre unité de refroidissement est la première étape pour éviter les fuites récurrentes. Un entretien régulier permet non seulement d’assurer une efficacité optimale de l’appareil, mais aussi de prévenir l’accumulation de saletés et de débris qui peuvent obstruer les composants du système, y compris le tuyau d’évacuation et les filtres à air.

Comme mentionné précédemment, le filtre à air joue un rôle crucial dans le bon fonctionnement de votre appareil. Un filtre obstrué empêche l’air de circuler correctement, ce qui peut provoquer un gel des bobines et, par la suite, des fuites d’eau importantes lorsque l’unité dégèle.

Le bac de collecte d’eau joue un rôle essentiel dans la gestion de l’humidité générée par le fonctionnement de votre appareil. Avec le temps, ce bac peut s’user, se fissurer ou se remplir de débris qui empêchent l’eau de s’évacuer correctement. Un entretien régulier permet d’éviter ces problèmes.

Le tuyau d’évacuation est responsable de la bonne gestion de l’humidité et de l’évacuation de l’eau condensée. Un tuyau obstrué est l’une des causes les plus fréquentes de fuites dans les systèmes de climatisation.

Une installation correcte est cruciale pour éviter les problèmes de fuite d’eau. Si votre unité n’est pas bien installée, des déséquilibres peuvent affecter le système de drainage ou entraîner un dysfonctionnement de l’ensemble du système.

Pour que l’eau puisse s’écouler correctement vers l’extérieur, votre système de refroidissement doit être légèrement incliné vers l’arrière. Cela permet à l’eau de condensation de se diriger naturellement vers le tuyau d’évacuation. Si l’unité est installée de manière incorrecte, l’eau stagnera à l’intérieur du système et finira par fuir.

L’unité extérieure joue également un rôle important dans le bon fonctionnement du système global. Une installation incorrecte ou une obstruction autour de l’unité extérieure peut nuire à l’efficacité du système de refroidissement et provoquer une accumulation d’humidité.

Même si vous êtes en mesure de réaliser certains entretiens de base, il est important de faire inspecter votre système de refroidissement par un professionnel au moins une fois par an. Cela permet de détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent graves et de prolonger la durée de vie de votre appareil.

Un technicien qualifié possède les compétences nécessaires pour diagnostiquer les problèmes plus complexes qui ne sont pas visibles à l’œil nu. Il peut vérifier le niveau de réfrigérant, identifier des fuites de gaz ou de réfrigérant, et s’assurer que tous les composants fonctionnent correctement.

Dans certains cas, même avec les meilleures pratiques d’entretien, il est nécessaire de faire appel à un professionnel pour résoudre des problèmes complexes. Si vous remarquez des fuites récurrentes ou si vous ne parvenez pas à identifier la source du problème, un technicien spécialisé pourra vous fournir des solutions adaptées et durables.

Le réfrigérant est un élément crucial pour le bon fonctionnement de votre unité de refroidissement. Si le niveau de réfrigérant est trop bas, cela peut entraîner des fuites d’eau en raison du gel des bobines de l’évaporateur.

Un signe typique d’un problème de réfrigérant est un manque de refroidissement, même lorsque la climatisation fonctionne normalement. Si l’appareil souffle de l’air tiède au lieu de l’air frais ou si vous observez du givre sur les tuyaux ou les bobines, il est probable que le réfrigérant soit trop bas.

Si votre système de climatisation présente des fuites récurrentes malgré un entretien régulier, cela peut indiquer que certains composants sont usés ou endommagés. Dans ce cas, il peut être nécessaire de remplacer certaines pièces pour garantir le bon fonctionnement de l’appareil.

Certaines pièces, comme le bac de condensation ou les tuyaux d’évacuation, peuvent se détériorer avec le temps. Si ces éléments sont trop endommagés pour être réparés, un technicien pourra les remplacer par des pièces neuves.

Enfin, il est important de noter que certaines tâches d’entretien nécessitent des compétences spécialisées et ne devraient pas être réalisées par des non-professionnels. En plus de diagnostiquer et de réparer les problèmes complexes, un professionnel pourra également vous donner des conseils sur l’entretien futur de votre système.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Subir une tentative d’effraction est une expérience stressante qui laisse souvent des traces, tant psychologiquement que matériellement. L’une des premières choses à vérifier après un tel incident est l’état de votre serrure. Souvent, elle est forcée, endommagée ou complètement détruite, laissant votre domicile vulnérable. Il est crucial d’agir rapidement pour sécuriser votre habitation. Mais à qui faire appel pour résoudre ce problème et comment s’assurer que les réparations sont faites dans les règles de l’art ?

Cet article vous guidera sur les démarches à suivre en cas de tentative d’effraction ayant endommagé votre serrure, et vous expliquera quand et pourquoi faire appel à un serrurier professionnel pour sécuriser efficacement votre porte.

Lorsque vous réalisez que votre domicile a été victime d’une tentative d’effraction, votre première réaction peut être celle du choc ou de l’angoisse. Pourtant, il est essentiel d’adopter rapidement les bons réflexes pour sécuriser votre maison et minimiser les dégâts. Voici quelques étapes clés à suivre immédiatement après avoir constaté une tentative de cambriolage.

La première étape consiste à faire une évaluation rapide des dégâts causés à votre serrure et à votre porte. Une tentative d’effraction peut avoir différents degrés de gravité, allant d’une simple éraflure à une serrure complètement détruite. Soyez attentif à plusieurs signes :

Si vous constatez l’un de ces signes, il est important de ne pas tenter de forcer la serrure vous-même. Non seulement cela pourrait aggraver les dégâts, mais cela compliquerait également l’intervention du serrurier qui viendra par la suite.

Après avoir constaté les dommages causés par une tentative d’effraction, il est essentiel de contacter la police pour signaler l’incident. Cette démarche est nécessaire non seulement pour des raisons de sécurité, mais aussi pour obtenir un rapport de police que votre assureur pourra vous demander en cas de dépôt de plainte ou de demande de remboursement.

Une fois la police contactée, vous devrez informer votre assurance habitation de l’incident. Selon votre contrat, vous pourriez être couvert pour les dommages causés à la serrure et à la porte. Assurez-vous de conserver une trace de tous les documents fournis par la police, ainsi que des photos des dommages, car cela facilitera le traitement de votre dossier par l’assurance.

Si la serrure est fortement endommagée et que la porte ne peut plus se fermer correctement, il est primordial de sécuriser temporairement l’accès à votre domicile en attendant l’arrivée du serrurier. Voici quelques solutions temporaires :

N’oubliez pas que ces solutions sont temporaires et ne remplacent en aucun cas une réparation professionnelle. Faites appel à un serrurier dès que possible pour garantir la sécurité de votre domicile.

Une fois les premiers gestes effectués, il est impératif de contacter un serrurier qualifié pour évaluer l’état de votre serrure après une tentative d’effraction. Le serrurier vous proposera soit de réparer la serrure, soit de la remplacer, selon l’ampleur des dégâts. Travailler avec un professionnel est essentiel pour s’assurer que votre maison est correctement sécurisée après un tel incident.

Le choix du serrurier est une étape cruciale. Face à une situation d’urgence, vous pourriez être tenté d’appeler le premier numéro trouvé sur Internet ou dans l’annuaire, mais il est important de s’assurer que vous faites appel à un professionnel compétent et fiable. Voici quelques critères à prendre en compte :

Une fois sur place, le serrurier évaluera l’étendue des dégâts causés par la tentative d’effraction et vous conseillera sur la meilleure marche à suivre : réparer la serrure ou la remplacer complètement.

Si les dommages sont mineurs, le serrurier pourra peut-être réparer la serrure sans avoir à la remplacer intégralement. Voici quelques exemples de réparations possibles :

Si la tentative d’effraction a causé des dégâts plus importants, le remplacement complet de la serrure peut être nécessaire. Dans ce cas, le serrurier vous proposera différents types de serrures en fonction de votre budget et du niveau de sécurité que vous souhaitez installer.

Après une tentative d’intrusion, une priorité absolue est de renforcer la sécurité de votre maison pour éviter d’autres incidents. Une simple réparation de la serrure peut ne pas suffire si des cambrioleurs ont déjà ciblé votre domicile. Il est donc essentiel d’envisager des solutions de sécurité plus avancées pour dissuader toute future tentative. Un professionnel du domaine pourra vous recommander différentes options en fonction de la gravité de l’incident et des spécificités de votre habitation.

Après une tentative d’intrusion, l’une des premières recommandations d’un professionnel sera d’améliorer le niveau de protection de votre porte en installant une serrure haute sécurité. Ce type de système est conçu pour résister aux techniques courantes des cambrioleurs, comme le crochetage, le perçage ou encore le forçage.

Contrairement aux serrures classiques, les modèles haute sécurité bénéficient de certifications (comme la norme A2P) qui garantissent un niveau de résistance supérieur aux tentatives de forçage. Ce type de protection offre non seulement une meilleure dissuasion pour les cambrioleurs, mais aussi une tranquillité d’esprit pour vous et votre famille. Voici quelques caractéristiques des serrures haute sécurité qui en font un choix idéal après une tentative d’intrusion :

Bien que le coût d’une serrure haute sécurité soit supérieur à celui des systèmes standard, il représente un investissement nécessaire après une tentative d’effraction. Les prix varient généralement entre 300 et 1 500 euros, en fonction du modèle et des options de personnalisation (par exemple, un cylindre anti-perçage avec clés protégées coûtera plus cher qu’un modèle standard). L’installation, en revanche, peut être rapide, surtout si vous faites appel à un serrurier qualifié. La plupart des professionnels pourront poser le système en quelques heures seulement.

Si les cambrioleurs ont causé des dommages importants à votre porte principale, une simple réparation pourrait ne pas suffire à garantir la sécurité de votre domicile. En fonction de la gravité de l’effraction, il peut être nécessaire d’envisager l’installation d’une porte blindée. Cette solution offre un niveau de protection maximal contre les tentatives d’intrusion et constitue une barrière presque infranchissable.

Les portes blindées sont conçues non seulement pour offrir une résistance physique accrue, mais aussi pour dissuader les voleurs avant même qu’ils ne tentent une intrusion. En effet, une porte blindée est souvent équipée d’une serrure haute sécurité et d’un cadre renforcé, ce qui décourage les cambrioleurs qui préfèrent des cibles plus faciles. Voici quelques avantages d’une porte blindée :

L’installation d’une porte blindée est plus complexe qu’une simple réparation de serrure, car elle implique de remplacer l’ensemble de la porte et de renforcer le cadre. Cela peut nécessiter plusieurs heures de travail, voire une journée entière, en fonction de la configuration de votre domicile. Le coût d’une porte blindée varie de 1 000 à 5 000 euros, selon le niveau de sécurité et les options supplémentaires. Bien qu’il s’agisse d’un investissement plus important, il offre une protection incomparable contre les tentatives d’intrusion futures.

En plus du renforcement de votre porte et de la serrure, vous pouvez envisager d’ajouter des accessoires de sécurité supplémentaires pour protéger encore davantage votre maison. Ces solutions complémentaires permettent non seulement de dissuader les cambrioleurs, mais aussi de ralentir leurs tentatives d’effraction.

Les verrous supplémentaires peuvent être installés en complément de votre serrure principale pour renforcer la sécurité. Voici quelques types de verrous à envisager :

L’ajout d’une alarme ou d’un système de surveillance vidéo peut constituer un excellent complément à la sécurisation physique de votre domicile. Voici quelques options courantes :

Les technologies de domotique offrent aujourd’hui des solutions intéressantes pour renforcer la sécurité de votre domicile après une tentative d’effraction. Ces systèmes intelligents permettent de contrôler à distance les accès à votre maison, d’automatiser certaines fonctions de sécurité, et de surveiller en temps réel ce qui se passe à votre porte d’entrée.

Les serrures connectées sont des dispositifs modernes qui permettent de verrouiller et déverrouiller votre porte à distance, via une application mobile. En cas de tentative d’intrusion, vous recevez une alerte instantanée sur votre smartphone, et vous pouvez vérifier l’état de la porte ou même surveiller en direct grâce à une caméra intégrée. Ce type de technologie est idéal pour ceux qui cherchent à sécuriser leur maison de manière proactive.

En complément d’une serrure connectée, vous pouvez installer des capteurs de mouvement ou des détecteurs d’ouverture de porte. Ces capteurs vous alertent immédiatement en cas d’activité suspecte près de votre porte ou de vos fenêtres, vous permettant de réagir rapidement et de prévenir une nouvelle tentative d’intrusion.

Renforcer votre porte et installer une nouvelle serrure après une tentative d’effraction est un bon début, mais il est tout aussi important d’adopter des mesures de sécurité à long terme pour éviter d’autres incidents. En suivant ces conseils, vous pouvez considérablement améliorer la sécurité de votre maison.

L’éclairage extérieur est l’une des mesures de sécurité les plus efficaces pour dissuader les cambrioleurs. Une maison bien éclairée, surtout autour des entrées principales, rend l’approche d’un cambrioleur beaucoup plus risquée. Voici quelques suggestions pour un éclairage optimal :

L’une des façons les plus simples de prévenir les tentatives d’intrusion est de créer des relations solides avec vos voisins. Un voisin vigilant peut remarquer une activité suspecte près de votre domicile et vous prévenir en cas de besoin. Voici quelques suggestions pour développer cette approche communautaire :

En plus des serrures haute sécurité et des systèmes d’alarme, investir dans des systèmes de sécurité intelligents peut vous offrir une protection supplémentaire. Les maisons équipées de la domotique peuvent être surveillées à distance, et vous pouvez être alerté de toute tentative d’intrusion même lorsque vous n’êtes pas chez vous.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Lorsque la plomberie bouchée devient un problème récurrent dans une maison, cela peut rapidement transformer des tâches quotidiennes simples, comme faire la vaisselle ou prendre une douche, en véritables cauchemars. Les obstructions fréquentes dans les canalisations peuvent non seulement causer des désagréments, mais aussi entraîner des dégâts plus graves, comme des inondations ou des dégâts d’eau, si elles ne sont pas traitées correctement. Si vos canalisations se bouchent de façon répétée, il est essentiel d’identifier les causes sous-jacentes et de trouver des solutions durables pour éviter que le problème ne persiste.

Cet article vous guidera à travers les étapes pour comprendre pourquoi votre plomberie se bouche régulièrement, comment résoudre ce problème, et les meilleures pratiques pour prévenir les obstructions dans le futur. Que vous soyez confronté à des drains lents, des éviers qui débordent, ou des toilettes qui se bouchent fréquemment, nous vous fournirons des solutions pratiques et des conseils pour restaurer le bon fonctionnement de votre plomberie.

La première étape pour résoudre un problème de plomberie bouchée de façon régulière consiste à identifier la cause des obstructions. Plusieurs facteurs peuvent contribuer à ce phénomène, allant de l’accumulation de débris dans les canalisations à des problèmes plus complexes liés à la conception même du système de plomberie.

L’une des causes les plus courantes de plomberie bouchée est l’accumulation de débris dans les tuyaux. Les restes de nourriture, les cheveux, le savon et la graisse peuvent s’accumuler au fil du temps dans les canalisations, créant des blocages qui ralentissent ou bloquent complètement le flux d’eau.

Dans les régions où l’eau est dure, c’est-à-dire riche en minéraux comme le calcium et le magnésium, des dépôts de calcaire peuvent se former à l’intérieur des tuyaux, réduisant leur diamètre et favorisant les obstructions. Ce phénomène est particulièrement courant dans les zones où l’eau est chauffée, comme les chauffe-eaux ou les tuyaux de douche.

Les toilettes sont souvent sujettes aux obstructions dues à l’utilisation excessive de papier toilette ou au jet d’objets non adaptés dans les canalisations. De nombreux produits jetables, comme les lingettes désinfectantes ou les serviettes hygiéniques, sont souvent jetés dans les toilettes, mais ne se décomposent pas correctement dans l’eau, provoquant ainsi des blocages.

Parfois, les problèmes d’obstruction récurrente sont liés à la conception même du système de plomberie ou à des dommages structurels dans les tuyaux. Des tuyaux trop étroits, mal installés ou endommagés peuvent entraîner des plomberies bouchées de manière régulière.

Maintenant que vous avez identifié les principales causes d’une plomberie bouchée, il est temps de passer à l’action pour résoudre le problème. Plusieurs solutions existent, allant des méthodes simples que vous pouvez appliquer vous-même à des interventions plus complexes qui nécessitent l’aide d’un professionnel. En plus de déboucher les canalisations, ces solutions visent également à prévenir les obstructions futures.

Les déboucheurs chimiques sont souvent la solution de premier recours lorsque la plomberie est bouchée. Ils sont conçus pour dissoudre les graisses, les cheveux et autres débris qui obstruent les tuyaux. Toutefois, ces produits doivent être utilisés avec précaution, car ils peuvent endommager les canalisations et être nocifs pour l’environnement.

Les méthodes mécaniques de débouchage sont souvent plus efficaces et moins nocives pour les canalisations que les solutions chimiques. En fonction de la gravité de l’obstruction, vous pouvez utiliser des outils tels que la ventouse, le furet ou un nettoyeur à haute pression pour déboucher vos tuyaux.

Pour éviter que votre plomberie ne se bouche de manière récurrente, il est important d’adopter des mesures préventives. Installer des filtres dans les éviers et les douches, et adopter de bonnes habitudes au quotidien, permet de réduire le risque d’obstruction.

Si les solutions mécaniques et préventives ne suffisent pas à résoudre vos problèmes de plomberie bouchée, il peut être nécessaire de faire appel à un professionnel. Un plombier dispose de l’expertise et des outils nécessaires pour diagnostiquer et résoudre les obstructions les plus graves.

Si vous avez régulièrement des problèmes de plomberie bouchée, il est parfois nécessaire de faire appel à un professionnel pour diagnostiquer et résoudre les causes sous-jacentes de manière durable. Un plombier qualifié possède l’expérience, les outils spécialisés et la formation nécessaires pour traiter les obstructions récurrentes de manière efficace. Dans cette section, nous allons explorer quand et pourquoi il est recommandé de faire appel à un professionnel, ainsi que les différentes méthodes qu’il peut utiliser pour résoudre les problèmes de plomberie.

Bien que certaines obstructions puissent être facilement résolues avec des outils de base comme une ventouse ou un furet, il arrive que le problème soit trop complexe ou trop fréquent pour être géré seul. Voici quelques situations dans lesquelles il est conseillé de faire appel à un plombier professionnel.

Si vos canalisations continuent de se boucher régulièrement, même après avoir utilisé des méthodes comme les déboucheurs chimiques, la ventouse ou le furet, cela peut indiquer un problème plus profond dans votre système de plomberie. Les obstructions fréquentes peuvent être le signe d’un problème structurel, comme un tuyau fissuré, affaissé ou obstrué par des dépôts de minéraux. Un plombier sera en mesure de diagnostiquer la cause réelle des bouchons et de proposer une solution à long terme.

Dans certains cas, le bouchon peut se trouver trop profondément dans le système de canalisations pour être accessible avec des outils standard. Si vous avez essayé plusieurs méthodes pour déboucher vos canalisations, mais que le problème persiste, il est probable que le bouchon soit situé à un endroit que seul un professionnel peut atteindre. Un plombier dispose d’équipements spécialisés, comme des caméras d’inspection et des déboucheurs à haute pression, qui permettent de localiser et d’éliminer les bouchons même dans les zones les plus inaccessibles.

Si plusieurs de vos appareils de plomberie se bouchent en même temps (par exemple, si l’évier de la cuisine, la douche et les toilettes sont tous obstrués simultanément), cela peut indiquer un problème au niveau de l’évacuation principale de votre maison. Un tel problème nécessite souvent une intervention professionnelle pour être résolu, car il peut impliquer une obstruction dans la conduite principale des eaux usées ou une défaillance du système de plomberie de la maison.

Si vous remarquez des odeurs nauséabondes provenant de vos canalisations ou si vous constatez un reflux d’eau dans vos appareils (par exemple, l’eau des toilettes qui remonte dans la douche ou l’évier), il est temps d’appeler un professionnel. Ces symptômes peuvent indiquer un problème plus grave, comme une obstruction dans les égouts ou un mauvais fonctionnement du système de ventilation des tuyaux. Un plombier peut identifier la source du problème et y remédier avant que cela ne cause des dégâts importants ou des risques sanitaires.

Lorsque vous faites appel à un plombier pour résoudre un problème de plomberie bouchée, il dispose de plusieurs techniques professionnelles qui lui permettent de traiter les obstructions de manière plus efficace et plus sûre que les méthodes domestiques. Voici quelques-unes des méthodes les plus couramment utilisées par les plombiers pour déboucher les canalisations.

Avant de procéder à un débouchage, un plombier peut utiliser une caméra d’inspection pour examiner l’intérieur des tuyaux et localiser avec précision l’origine du blocage. Cette technique est particulièrement utile pour identifier les obstructions qui se trouvent profondément dans le système de plomberie ou dans des zones difficiles d’accès.

L’hydrocurage est une méthode de débouchage très efficace qui utilise un jet d’eau sous haute pression pour déloger les obstructions dans les tuyaux. Contrairement aux déboucheurs chimiques qui peuvent endommager les tuyaux ou ne traiter qu’une partie du problème, l’hydrocurage nettoie en profondeur les canalisations et élimine les blocages tenaces sans causer de dommages.

En plus de l’hydrocurage, un plombier peut utiliser des outils spécialisés pour déloger mécaniquement les bouchons. Ces outils sont souvent plus efficaces que les ventouses ou les furets domestiques, car ils sont conçus pour traiter des obstructions plus importantes et plus complexes.

Si les obstructions récurrentes sont causées par des tuyaux endommagés, fissurés ou affaissés, il peut être nécessaire de remplacer certaines sections du système de plomberie. Dans certains cas, les racines d’arbres peuvent pénétrer dans les tuyaux et provoquer des obstructions répétées. Dans ce type de situation, un plombier peut recommander de remplacer la section endommagée du tuyau pour résoudre le problème à long terme.

Si les obstructions récurrentes de votre plomberie peuvent être résolues par des interventions professionnelles, la meilleure solution à long terme est de les prévenir avant qu’elles ne se produisent. En adoptant des pratiques d’entretien régulières et en évitant certaines erreurs courantes, vous pouvez réduire considérablement le risque de bouchons dans vos canalisations. Voici quelques conseils pratiques pour entretenir vos canalisations et prévenir les obstructions.

Un entretien régulier des canalisations est essentiel pour éviter l’accumulation de débris et de calcaire, qui sont les principales causes d’obstruction. Voici quelques gestes simples que vous pouvez adopter pour garder vos canalisations en bon état.

L’un des moyens les plus simples de prévenir les bouchons est de verser régulièrement de l’eau chaude dans les canalisations. Cela permet de dissoudre les graisses et les résidus de savon qui peuvent s’accumuler dans les tuyaux.

Le vinaigre et le bicarbonate de soude sont des produits naturels qui peuvent être utilisés pour nettoyer et désodoriser les canalisations sans les endommager. Ces produits sont particulièrement efficaces pour éliminer les résidus de savon et les dépôts minéraux dans les tuyaux.

Un bon entretien passe aussi par l’évitement de certaines erreurs qui peuvent facilement provoquer des obstructions. Voici quelques éléments à ne jamais jeter dans vos canalisations pour éviter les plomberies bouchées.

La graisse et l’huile sont les principales responsables des bouchons dans les éviers de cuisine. Ces substances se solidifient en refroidissant et s’accumulent dans les tuyaux, créant des obstructions qui deviennent difficiles à déloger.

Les cheveux sont une cause fréquente d’obstruction dans les douches et les baignoires. Combinés au savon, ils forment des bouchons qui peuvent bloquer les canalisations.

De nombreux produits jetables, comme les lingettes, les cotons-tiges et les serviettes hygiéniques, ne sont pas biodégradables et peuvent causer des obstructions graves dans les toilettes et les canalisations.

Enfin, pour éviter des obstructions majeures, il est conseillé de faire inspecter votre système de plomberie par un professionnel au moins une fois par an. Cela permet de détecter les problèmes avant qu’ils ne deviennent graves et de prévenir les bouchons récurrents.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.er, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Les infiltrations d’eau dans le toit peuvent rapidement devenir un cauchemar pour tout propriétaire. Elles sont souvent insidieuses, commençant par de petites fuites à peine perceptibles, avant de provoquer des dommages plus importants comme des taches d’humidité, la dégradation des plafonds, des murs, voire des planchers. Si elles ne sont pas traitées rapidement, ces infiltrations peuvent causer des dégâts structurels graves, endommager l’isolation de votre maison, et même entraîner des problèmes de moisissure qui affectent la santé des occupants.

Dans cet article, nous vous expliquerons comment identifier les signes d’une infiltration d’eau dans le toit, qui appeler pour évaluer et résoudre le problème, et les mesures à prendre pour éviter de nouveaux dégâts. Une intervention rapide est essentielle pour limiter les dommages et assurer la longévité de votre toit et de votre maison.

Avant de contacter un professionnel pour résoudre un problème d’infiltration d’eau dans le toit, il est important de savoir reconnaître les signes avant-coureurs d’une fuite. Ces indicateurs peuvent varier en fonction de la gravité et de l’emplacement de la fuite, mais il existe plusieurs éléments communs à surveiller pour détecter une infiltration d’eau.

L’un des premiers signes visibles d’une infiltration est souvent l’apparition de taches d’humidité sur les plafonds ou les murs intérieurs, généralement situées sous le toit. Ces taches prennent souvent une couleur jaunâtre ou brune et peuvent s’étendre avec le temps si la fuite n’est pas colmatée.

Un autre signe d’infiltration dans le toit est la présence de cloques ou de bulles sur la peinture ou le plâtre des murs et des plafonds. Lorsque l’eau s’accumule derrière ces surfaces, elle exerce une pression qui pousse la peinture ou le plâtre à se soulever. Si vous voyez ces cloques se former, il est probable que de l’eau se trouve derrière la surface.

Si une infiltration n’est pas prise en charge rapidement, l’humidité peut pénétrer profondément dans les matériaux de construction, causant leur déformation ou leur gonflement.

Dans les cas les plus graves, l’eau qui s’infiltre par le toit peut provoquer des gouttes visibles à l’intérieur de la maison. Ces fuites peuvent apparaître sous forme de petites gouttes qui coulent du plafond après une pluie abondante ou de flaques d’eau qui se forment sur le sol. Si l’eau commence à s’écouler à l’intérieur, il est crucial d’agir rapidement pour éviter des dommages supplémentaires.

Les infiltrations d’eau peuvent avoir plusieurs origines, et il est important d’identifier la cause exacte pour choisir la solution la plus adaptée. Voici quelques-unes des causes les plus fréquentes de fuites dans le toit, ainsi que les signes à surveiller pour les repérer.

L’une des principales causes d’infiltration d’eau dans un toit est l’endommagement des matériaux de couverture, tels que les tuiles, les ardoises ou les bardeaux. Les tempêtes, le vent, ou simplement l’usure du temps peuvent provoquer des fissures, des cassures ou le déplacement de ces éléments, ce qui permet à l’eau de pénétrer à l’intérieur.

Les points d’entrée et de sortie sur un toit, tels que les cheminées, les fenêtres de toit, ou les lucarnes, sont des zones particulièrement vulnérables aux infiltrations d’eau. Si l’étanchéité autour de ces éléments est compromise, l’eau peut facilement pénétrer dans la maison.

Les gouttières jouent un rôle crucial dans la gestion des eaux pluviales. Si elles sont bouchées par des feuilles, des branches ou d’autres débris, ou si elles sont endommagées, elles peuvent provoquer une accumulation d’eau sur le toit qui, à son tour, peut entraîner des infiltrations.

Même si votre toit semble en bon état, son vieillissement naturel peut entraîner des infiltrations. Avec le temps, les matériaux de couverture, les joints, et les solins se dégradent et deviennent moins efficaces pour empêcher l’eau de pénétrer.

Une fois l’infiltration d’eau identifiée et la cause déterminée, il est essentiel de passer à la réparation rapidement pour éviter que la situation ne s’aggrave. La solution choisie dépendra de la gravité de la fuite, de l’étendue des dégâts et de la structure de votre toit. Voici les principales solutions pour traiter une infiltration d’eau dans le toit, en tenant compte des différents types de problèmes que vous pourriez rencontrer.

Si la cause de l’infiltration est liée à des tuiles ou ardoises cassées ou manquantes, la première étape consistera à réparer ou à remplacer ces éléments. Les tuiles et ardoises jouent un rôle crucial dans l’étanchéité du toit, et leur état détermine la capacité du toit à repousser l’eau.

Les zones autour des cheminées, lucarnes, fenêtres de toit ou autres ouvertures sont des points sensibles aux infiltrations d’eau, car ce sont des jonctions où différents matériaux se rencontrent. Si l’étanchéité de ces points faibles est défaillante, l’eau peut facilement s’infiltrer et provoquer des dégâts importants.

Les gouttières jouent un rôle essentiel dans la gestion des eaux pluviales. Lorsqu’elles sont bouchées ou endommagées, l’eau peut s’accumuler sur le toit et causer des infiltrations. Entretenir et réparer vos gouttières est donc une étape cruciale pour éviter ce type de problème.

Dans les cas les plus graves, lorsque le toit est vieillissant ou gravement endommagé, des réparations ponctuelles ne suffisent pas à régler les problèmes d’infiltration d’eau. Une rénovation partielle ou totale du toit peut alors être nécessaire pour assurer une étanchéité durable et éviter de futurs dégâts.

Pour éviter que des infiltrations d’eau ne se produisent dans le futur, il est essentiel de mettre en place des mesures préventives. Un entretien régulier du toit et des gouttières, ainsi qu’une inspection périodique, permettent de repérer rapidement les signes avant-coureurs d’un problème. Voici quelques conseils pour protéger votre toit sur le long terme.

Une des meilleures façons de prévenir les infiltrations d’eau est d’inspecter régulièrement l’état de votre toit, surtout après des tempêtes, de fortes pluies ou des épisodes de vent violent. Ces inspections permettent de repérer les tuiles endommagées, les fissures dans le toit, ou encore les signes d’usure des solins ou des gouttières.

Comme mentionné précédemment, le bon entretien des gouttières est essentiel pour éviter que l’eau ne stagne sur le toit ou ne s’infiltre dans la structure. Nettoyez les gouttières au moins deux fois par an, surtout à l’automne lorsque les feuilles tombent, pour vous assurer que l’eau s’écoule librement.

Certaines tuiles et ardoises peuvent être traitées avec des produits imperméabilisants pour renforcer leur résistance à l’eau et éviter les infiltrations. Ces produits sont particulièrement utiles dans les régions où les intempéries sont fréquentes, car ils forment une barrière protectrice contre l’humidité.

Une bonne isolation des combles et du toit joue également un rôle important dans la prévention des infiltrations. Une isolation bien installée empêche la formation de condensation à l’intérieur, ce qui peut entraîner des infiltrations d’eau dans la structure du toit.

Marcus Détrez est un formateur hyperpolyglotte maîtrisant plus de 16 langues et un entrepreneur engagé dans le domaine de l’apprentissage et de la formation professionnelle. Son parcours varié l’a conduit à créer plusieurs centres de formation, où il a formé des milliers de personnes. Sa volonté de soutenir les artisans et de valoriser les métiers manuels l’a amené à co-fonder Compagnons Nation, avec l’ambition de créer un réseau d’entraide et de développement pour les professionnels du bâtiment.

Compagnons Nation se consacre à l’accompagnement des artisans en leur fournissant des services adaptés pour les aider à trouver des clients, à se former, et à améliorer leur visibilité. L’objectif est de créer un réseau solidaire où les artisans peuvent échanger, partager leurs expériences et bénéficier d’un soutien continu pour développer leur activité.

Les volets électriques sont un véritable atout pour la maison, offrant confort, sécurité et modernité. Ils permettent d’ouvrir ou de fermer vos fenêtres en appuyant simplement sur un bouton, mais que faire lorsque, soudainement, ils cessent de fonctionner ? Que vous soyez confronté à un blocage, une panne de moteur ou un dysfonctionnement électrique, ce problème peut rapidement devenir frustrant, surtout si vos volets sont coincés en position fermée ou ouverte.

Dans cet article, nous explorerons les causes fréquentes des pannes de volets électriques, les étapes à suivre pour tenter de résoudre le problème par vous-même et les solutions à envisager lorsqu’il est nécessaire de faire appel à un professionnel. Même si ces dispositifs sont conçus pour durer, des pannes peuvent survenir à tout moment, et savoir comment réagir peut vous éviter des désagréments majeurs.

La première étape pour résoudre un problème avec vos volets électriques consiste à identifier la cause de la panne. Avant de paniquer ou de penser à remplacer l’ensemble du système, il est utile d’examiner les éléments les plus courants qui peuvent provoquer un dysfonctionnement. Voici quelques-unes des causes possibles à prendre en compte.

Les volets électriques fonctionnent à partir d’un moteur alimenté par l’électricité. Il est donc logique de commencer par vérifier si la panne provient d’un problème d’alimentation.

Si l’alimentation semble en ordre mais que les volets électriques ne réagissent toujours pas, il est possible que le problème vienne du moteur.